- 裁判所事務官って、どんな仕事?

- 法律って難しそう…高卒でも裁判所事務官を目指せる?

- 試験勉強のやり方は?面接では何を聞かれるの?

そんな疑問をこの記事で解消します。

裁判所事務官は〈法廷補助+司法行政〉で裁判を「止めずに回す」実務のプロ。

裁判の最前線を支える「裁判所事務官」は、高校卒業からでも目指せる、身近なキャリアです。

実績を積めば裁判所書記官へのキャリアアップも狙えます。

裁判官や司法書士といった法律のプロフェッショナルへステップアップできる驚きのキャリアパスも解説。

採用試験の対策・勉強法も紹介!

裁判所事務官の試験がが不安な方へ、点が伸びる勉強法に加え、実際に受験者が面接で聞かれた質問も紹介。

読み終わるころには、「まず何を・どの順で・どれくらい」やればいいかがハッキリします。

- 裁判所事務官の仕事内容

- 高卒で受験できる「裁判所事務官(一般職)」の試験概要と倍率

- 筆記試験や面接試験の対策方法、独学と予備校のどちらが良いか

裁判所事務官とはどんな仕事?仕事内容とキャリアの可能性

裁判所事務官の仕事は、「裁判」という公正な手続きを支える重要な役割を担っています。

業務は大きく2つに分けられます。

- 法廷での補助業務

- 裁判所全体を支える司法行政事務

これらの業務を通じて、裁判所事務官は司法制度の根幹を支える「縁の下の力持ち」として機能しています。

主な仕事内容(書類作成・裁判補助・庶務)

裁判所事務官の主な役割の一つは、裁判所書記官の補佐です。

金銭や土地のトラブルを扱う民事部では、弁護士などから提出される訴状などの書類を受理し、担当の書記官へ引き継ぐ業務を行います。

裁判期日の呼出状や判決書の発送準備、当事者への案内なども担当します。

円滑な裁判の進行に、重要な役割を果たしています。

裁判所事務官は、裁判の現場である裁判部だけでなく、裁判所全体を運営する事務局にも配属されます 。

事務局では、総務課、会計課、人事課などで事務全般に従事します。

裁判所という組織の「屋台骨」を支えます。

このような仕事の多面性は、受験者にとって大きな利点。

必ずしも法律に特化した業務だけでなく、組織管理や人事、会計といった幅広い事務能力を活かす道も開かれています。

裁判所事務官のやりがいと魅力

裁判所事務官の仕事の最大の魅力は、その社会的意義の大きさにあります。

裁判という紛争解決の場を支えることで、社会の秩序維持に貢献しているという強い自負を持つことができます。

裁判所は職員の成長を支援する環境が整っています。

日々の業務や研修を通して法律知識を深め、専門性を高めることが可能。

上司や先輩に気軽に相談できる風通しの良い職場環境も、若手職員のスキルアップを後押しします。

国家公務員として年次有給休暇が年間20日(初年度は15日)付与されるなど、休暇制度も充実しています。

自分の時間を確保しやすく、ワークライフバランスを重視する人にとっても働きやすい環境です 。

残業時間も比較的短いとされています。

キャリアアップの可能性(書記官への昇任など)

裁判所事務官として採用された後、最も一般的なキャリアパスは、裁判所書記官への昇任。

事務官として一定の経験を積んだ後、内部試験と研修を経て書記官になれます 。

書記官は、法廷での立会いや調書作成、法令・判例の調査といった、高度な法律専門業務を担い、それに伴って給与も大幅に上昇します 。

裁判所では学歴や採用年次にとらわれず、職員の能力や意欲に応じて昇進する仕組みが確立されています 。

さらに、書記官の経験を活かして簡易裁判所判事や執行官、副検事といった、より専門的な職務に就けます(大卒・高卒共通)。

簡易裁判所判事は、弁護士や検察官、裁判所書記官としての経験がある人の中から選ばれます。

司法試験に合格しなくても裁判官になれる!

難関国家資格の司法書士になる一般的な道は、司法書士試験の合格です。

裁判所職員として10年以上の職務経験と法務大臣の認定により、例外的に司法書士の資格を得られる制度があります(大卒・高卒共通)。

司法書士試験の合格率は4%~5%。

この制度は、公務員として安定した身分を維持しながら、将来的に法律家として独立・転職する選択肢を広げる、非常に大きな利点です。

高卒でも裁判所事務官になれる?受験資格・難易度・倍率を徹底分析

裁判所事務官を目指す上で、多くの人が最も気になるのが「高卒でも挑戦できるのか?」という点でしょう。

結論から言えば、高校卒業見込みの段階から挑戦可能です。

ここでは、高卒者向けの採用試験について、受験資格から倍率、大卒者との違いまで、詳しく解説します。

高卒区分の受験資格と年齢制限

裁判所事務官採用試験には高卒者向けの「一般職試験(高卒者区分)」が設けられています 。

- 試験を実施する年の翌年3月までに高校または中等教育学校を卒業する見込みの者

- 卒業した日の翌日から起算して2年を経過していない者

既卒の方も、卒業後2年以内なら受験資格があります。

一方で、日本の国籍を持たない者、国家公務員法第38条の規定に該当する者(禁錮以上の刑に処された者など)は受験できません 。

受験を検討する際は、これらの要件を事前に確認しておくことが重要です。

過去の倍率の実績

裁判所事務官(高卒区分)は、他の公務員試験と比較しても倍率が高い傾向にあります 。

これは、安定した雇用形態、充実した待遇、そして将来性の高さが多くの受験者にとって魅力的であることの表れです。

近年の倍率を見ると、令和6年度の最終倍率は12.1倍で、合格者数は231人でした 。過去数年間の推移を見ると、令和5年度は11.9倍、令和4年度は19.0倍、令和元年度は24.2倍でした 。

| 年度 | 受験者数 | 最終合格者数 | 最終倍率 |

| 令和6年度 | 2,798人 | 231人 | 12.1倍 |

| 令和5年度 | 3,003人 | 252人 | 11.9倍 |

| 令和4年度 | 3,501人 | 184人 | 19.0倍 |

| 令和3年度 | 3,769人 | 158人 | 23.9倍 |

| 令和2年度 | 3,749人 | 162人 | 23.1倍 |

令和2年度の23倍超から近年は落ち着きを見せており、合格のチャンスが広がっていると言えるでしょう。

大卒採用との違い

裁判所事務官の採用試験には、総合職(院卒者区分、大卒程度区分)と一般職(大卒程度区分、高卒者区分)の明確な区分が存在します 。

高卒者が受験するのは一般職試験(高卒者区分)であり、大学卒業者とは異なる試験で合否を競います。

大卒の一般職試験の倍率は約4倍と、高卒よりも低いです。

一方で、大卒では試験科目に専門科目があります。

| メリット | デメリット | |

| 大卒 | 倍率が低い | 専門試験(憲法・民法など)が課される |

| 高卒 | 専門試験がない | 倍率が高い |

大卒の1次試験では、基礎能力試験に加えて、①憲法②民法③行政法・刑法・経済原論から1科目の、合計3科目の専門科目の試験が課されます。

高卒では基礎能力試験のみで専門試験はありません。

基礎能力試験は高校までに習う内容です。

高卒区分は、高校までに培った基礎学力と、面接で評価される人物像や適性を磨くことに集中すればよく、大学レベルの専門知識をゼロから習得する必要がありません 。

一方、法学部であれば、倍率の低い大卒を狙うのも良いでしょう。

安心して働けるキャリア:給料・年収と充実の福利厚生

裁判所事務官は、国家公務員として、安定した給与と手厚い福利厚生が保証されています。

長期的なキャリアを見据える上で、給与面と生活面での安心感は、大きな魅力の一つです。

裁判所事務官の初任給と平均年収

高卒区分の初任給は、勤務地が東京都特別区内の場合、225,600円 。

裁判所事務官全体の平均年収は、民間企業の平均年収(約443万円)を大きく上回る、約664万円から670万円程度とされています 。

ただし、これは全職員の平均値であり、年齢や経験年数によって変動します。

複数の情報源で数値にばらつきが見られますが、公務員全体の給与実態調査を参照すると、その水準が民間企業を上回っているのは明らかです 。

国家公務員として享受できる充実の福利厚生

裁判所事務官は、国家公務員として以下の充実した福利厚生制度を利用できます。

休暇制度

- 年間20日の年次休暇(初年度は15日)

- 夏季休暇(3日)

- 結婚休暇(5日)

- 出産・育児休暇

- 子の看護休暇

- 病気休暇

各種手当

- ボーナス(年間で俸給等の約4.5ヶ月分)

- 通勤手当(上限150,000円/月)

- 住居手当(上限28,000円/月)

- 扶養手当

- 超過勤務手当

裁判所事務官(高卒)採用試験の概要

一次試験(基礎能力試験・作文)の内容

一次試験は、基礎能力試験と作文試験からなります。

| 試験 | 試験種目 | 内容・出題分野・出題数 | 解答時間 | 配点比率 |

| 第1次試験 | 基礎能力試験 (多肢選択式) | 公務員として必要な基礎的な能力(知能及び知識)についての筆記試験 知能分野 24題 知識分野 21題 | 1時間40分 | 9/20 |

| 作文試験 (記述式) | 文章による表現力、課題に対する理解力などについての筆記試験 1題 | 50分 | 3/20 | |

| 第2次試験 | 人物試験 | 人柄、資質、能力などについての個別面接 | 8/20 | |

基礎能力試験

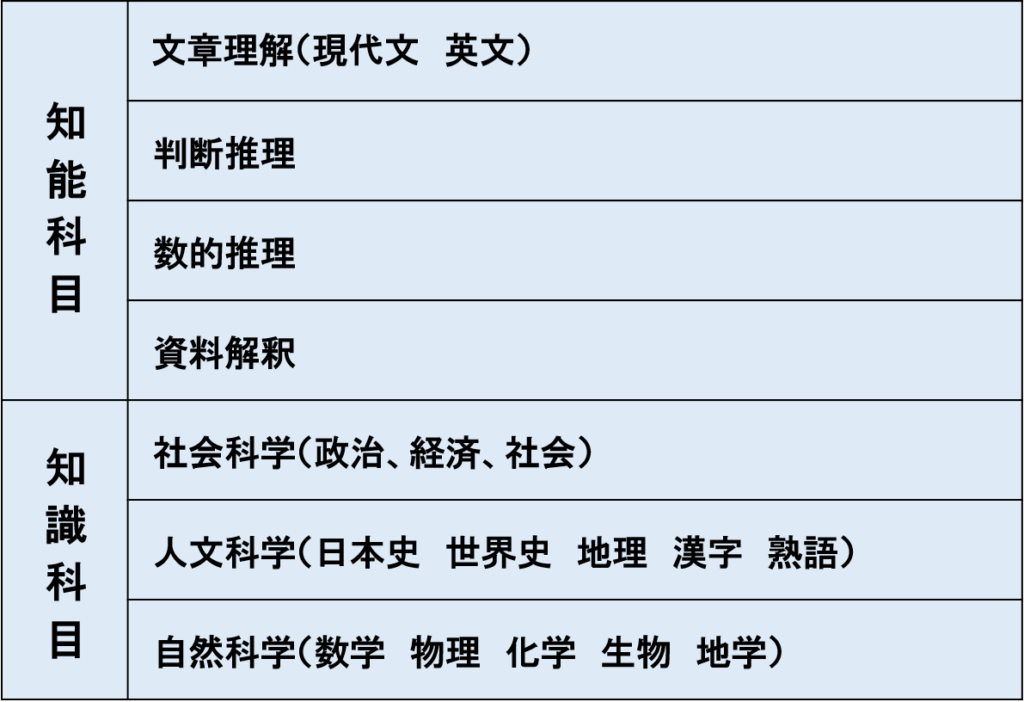

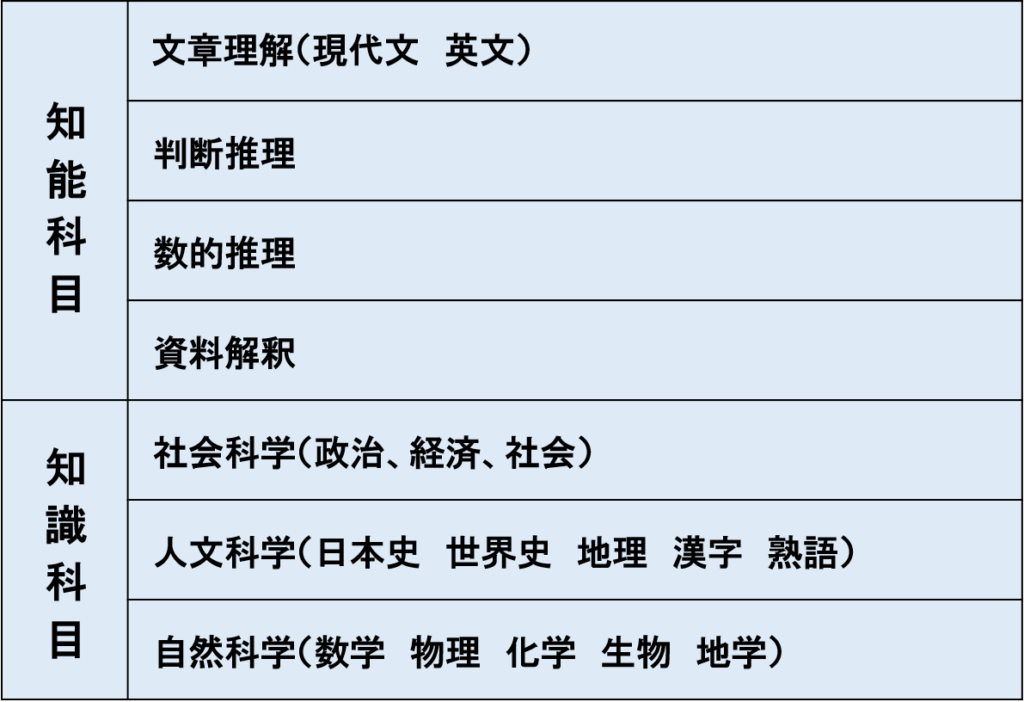

基礎能力試験は、知能分野(数的推理、文章理解など)と知識分野(社会科学、人文科学など)に分かれます。

合計45問が出題され、試験時間は100分です 。

高校までに習う内容から出題されます。

文章理解、社会科学とかって高校で習ってないのですが・・・

以下の表を参考にしてください。

ほとんどは高校までに習う科目ですが、判断推理は高校で習わないので注意!

\詳しく知りたい方はこちらの記事 /

作文試験

与えられたテーマについて、自分の考えを論理的に記述する能力が問われます 。

試験時間は50分。

他の試験とは異なり、ボールペンで解答するのが裁判所の特徴。

普段からボールペンで書く練習が必要です。

間違った時の訂正の仕方も知っておく必要があります。

過去の出題例

| 令和6年度 | 「記憶について」 |

| 令和5年度 | 情報化社会についてあなたが思うこと |

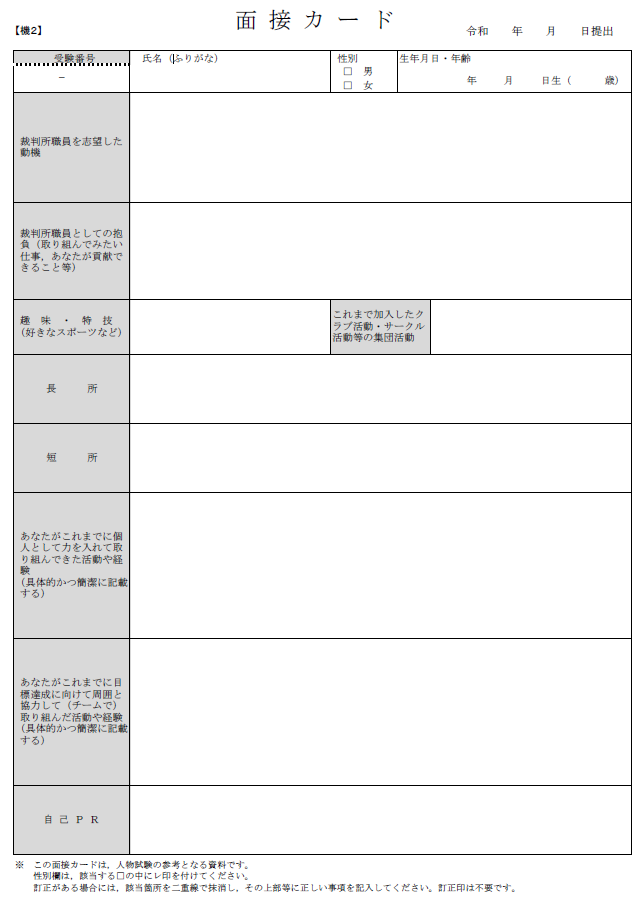

二次試験(人物面接)の内容

二次試験は、個別面接です。

面接官3人に対し、受験生1人の形式で行われ、所要時間は通常20~30分程度。

面接では、事前に提出する面接カードに沿って行われます。

志望動機、自己PR、長所・短所、裁判所を志望した具体的な理由、併願状況、さらには裁判傍聴の経験についてなど、多岐にわたる質問がなされます 。

裁判傍聴は必ず経験しておきましょう!

裁判所の仕事を知っているかもよく聞かれます。

仕事内容もしっかり把握しておきましょう。

裁判所の面接の特徴は、コンピテンシー評価型面接の性質が非常に強いことです。

コンピテンシー評価型面接は、早めに対策しないと手遅れになるので要注意です。

\気になる方はこちら /

試験日程と合格までの流れ

1次試験は毎年9月の第二週目の日曜日に行われます。

令和7年度 試験日程

| 申込受付期間 | 7月1日(火)〜7月10日(木) |

| 第1次試験日 | 9月14日(日) |

| 第1次試験合格者発表日 | 10月7日(火) |

| 第2次試験日(人物試験) | 10月17日(金)〜10月30日(木) |

| 最終合格者発表日 | 11月14日(金) |

最終合格者として採用候補者名簿に記載された後、各裁判所での意向確認や面接を経て、翌年4月1日付で採用となります 。

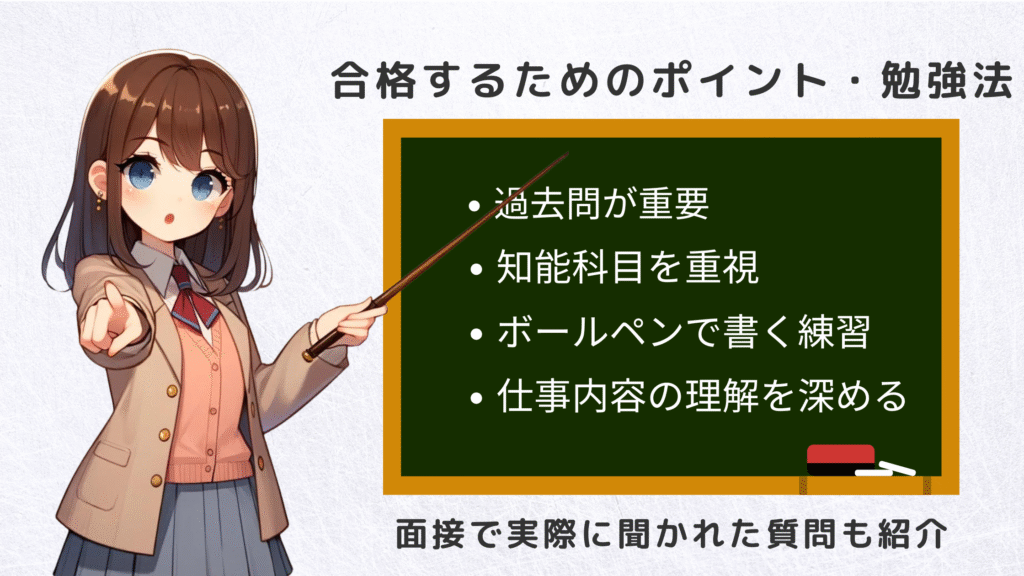

合格するためのポイント・勉強法

高卒区分の採用試験を突破するためには、筆記と面接の両方で戦略的な対策が必要です。

ここでは、各試験種目における具体的なポイントを解説します。

教養試験で得点を伸ばすコツ

勉強法の基本は他の公務員と同じです。

- 知能科目⇒知識科目の順番で勉強

- 過去問演習が重要

知能科目から勉強するのがセオリーです。

過去問演習が重要なのも、他の公務員試験と同様に裁判所の試験でも当てはまります。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

裁判所に特有なのは、知能科目の出題数が多いこと。

近年の裁判所職員(高卒)の出題傾向は以下。

| 出題科目 | 出題数 | |

| 知識科目(21問) | ことわざ・慣用句 | 1問 |

| 政治 | 2問 | |

| 経済 | 2問 | |

| 時事(国内政治・国際政治) | 2問 | |

| 思想 | 2問 | |

| 日本史 | 2問 | |

| 世界史 | 2問 | |

| 地理 | 2問 | |

| 数学 | 2問 | |

| 化学 | 1問 | |

| 生物 | 1問 | |

| 地学 | 1問 | |

| 物理 | 1問 | |

| 知能科目(24問) | 英文 | 3問 |

| 現代文 | 5問 | |

| 古文・漢文 | 1問 | |

| 判断推理 | 7問 | |

| 数的推理 | 6問 | |

| 資料解釈 | 2問 |

現代文、判断推理、数的推理がポイント!

現代文が5問、判断推理が7問、数的推理が6問と、この3科目は出題数が多いです。

この3科目は学習すれば点数が伸びやすい科目でもあります。

現代文は大学受験の評論文の解き方で対応できます。

判断推理は高校で習わない科目なので注意が必要。

\さらに詳しくはこちら /

数的推理は多くの受験生が苦手としているため、他の受験生に差をつける最大の鍵となります。

早めに学習を開始し、簡単な問題から解法パターンを身につけましょう。

模擬試験を本番と同じ環境で実施し、時間配分の練習を徹底することも大切です 。

\詳細はコチラの記事 /

過去問は裁判所の公式ページから見ることができます。

>>>試験問題 | 裁判所

作文試験で評価される書き方

作文試験では、まずは失点を無くすことが重要です。

- 誤字・脱字

- 字数オーバー、字数不足

- 作文用紙の使い方が間違っている

これらは確実に減点されるので注意。

高評価を得るためには、以下の点も重要です。

- 結論をはじめに書く

- 一文は短く書く

- テーマの軸から外れない

なお、裁判所の最大の特徴はボールペンで書くことです。

ボールペンで作文を書く練習をしておきましょう。

面接試験のポイント(実際の質問例も紹介)

面接試験は、筆記試験と並ぶ合格の鍵です 。

高評価を得るためには、単なる知識の暗記ではない、深い自己分析と仕事理解を示す必要があります。

自己分析

自分の長所・短所を具体的なエピソードを交えて説明できるように準備します 。

長所が裁判所事務官の仕事でどのように活かせるかを論理的に語れるようにしておきましょう。

エピソードが重要!

裁判所の面接は、コンピテンシー評価型面接の性質が強いです。

これに対応するためには、良いエピソードを用意しておくことが重要!

\深掘りはこの記事で /

志望動機

- なぜ民間ではなく公務員を志望するのか?

- なぜ他の公務員ではなく裁判所なのか?

このような質問に回答できるように、深く志望動機を考えておきましょう。

面接カードに書いた志望動機から、さらに深掘りして質問されます。

仕事理解

裁判所の面接では、仕事内容に関する質問がされます。

以下は、僕が指導した受験生が実際に受験生が聞かれた質問です。

- 裁判所の仕事で知っていることを教えてください。

- 裁判所書記官の仕事内容を知っていますか?

- 裁判所に行ったことはありますか?

- 裁判を傍聴したことはありますか?

- 行政職と裁判所職員の異なるところや共通するところを教えてください。

裁判所事務官の仕事内容に加え書記官の仕事内容も押さえておきましょう。

裁判の傍聴をしたことがあるかどうかも、よく聞かれる質問です。

裁判の傍聴もぜひ経験してください。

試験の対策は独学?塾・予備校?

試験対策には、大きく分けて独学と塾・予備校や専門学校の活用という二つの方法があります。

それぞれのメリットとデメリットを理解し、自身に合った最適な学習方法を選ぶのが合格への第一歩です。

独学での勉強計画と教材選び

独学で合格を目指す場合、約1,000時間から1,500時間の勉強が必要とされています 。

これは、試験本番の約1年半前から、毎日4時間程度の学習を続ける計算。

- 費用が抑えられる

予備校や通信講座に比べ、参考書や問題集の購入費用のみで済むため、経済的負担が少ないです。 - 自分のペースで学習できる

自分の生活リズムや理解度に合わせて学習計画を立てられるため、柔軟な学習が可能です。

- 情報収集の手間

試験情報や学習方法を自分で調べる必要があり、時間と労力がかかります。 - モチベーションの維持が難しい

一人での学習は孤独感が伴い、モチベーションを維持するのが難しい場合があります。

独学は金銭的な負担が少ない反面、情報収集を自分で行い、自己管理能力を最大限に発揮することが求められます。

独学での高卒公務員試験合格は可能ですが、計画的な学習と適切な教材の選択、モチベーション管理が鍵となります。

塾・予備校や専門学校を活用するメリット

- 合格に必要な情報が得られる

詳細で正しい試験情報が得られます。 - 最適な教材を使える

高卒の試験に最適な教材が手に入る - プロが設計したカリキュラム

自己流で計画する必要が無く、カリキュラムに沿って学習できる。

- 費用がかかる

約10~30万円の費用がかかります。

高卒公務員の作文試験・面接試験は独特の傾向があります。

大卒公務員試験や大学の推薦入試とは傾向が異なります。

作文試験と面接試験は、特に高卒公務員試験のプロの添削・模擬面接が必要です。

\気になる方はこちら /

まとめ:高校生からでも裁判所事務官合格を目指せる!

裁判所事務官は、高校卒業からでも十分に合格を目指せる、非常に魅力的なキャリアパスです。

大卒者とは異なる試験区分で、高校までの学習内容と人物面を評価されるため、公平なチャンスが提供されています。

高卒から挑戦するメリット

- 実務経験をはやく積める

- 専門科目が無い

若くして安定した国家公務員としてのキャリアをスタートできます。

また、大卒試験で課せられる専門科目が無いのも高卒から挑戦するメリットです。

以下は大卒・高卒に共通するメリット。

- 司法試験に合格しなくても裁判官になれる

- 司法書士の資格を取得できる

裁判所事務官としてキャリアを積むと、簡易裁判所の判事になれる道もあります。

裁判所職員として10年以上の職務経験と法務大臣の認定により、例外的に難関資格の司法書士の資格を得られる制度があります

免除要件は大卒も高卒も「10年」で共通です。

最後まで諦めない気持ちの大切さ

試験は確かに難関であり、高い倍率を乗り越えるための計画と努力が不可欠です。

しかし、最後まで諦めない強い気持ちを持って挑戦すれば、合格の道は開けます。

この記事が、あなたの挑戦の第一歩を後押しする一助となれば幸いです。

裁判所事務官についてよくある質問:Q&A

裁判所事務官の仕事内容は?

裁判所事務官は、裁判の円滑な運営をサポートする仕事です。主な業務は以下の2つに分かれます。

- 法廷での補助業務

裁判所書記官を補佐し、裁判の進行をスムーズにするための書類作成や準備、当事者への案内などを行います。 - 司法行政事務

裁判所全体の運営に関わる事務仕事です。総務、人事、会計といった部署で、組織の「屋台骨」を支えます。

裁判所事務官になるメリットは?

裁判所事務官として働くことには、以下のような多くのメリットがあります。

- 社会的貢献

裁判という公正な手続きを支えることで、社会の秩序維持に貢献できます。 - キャリアアップ

一定の経験を積むと、裁判所書記官、さらには簡易裁判所判事や司法書士など、より専門的な職務への道が開かれています。 - 安定した待遇

国家公務員として、安定した給与と充実した福利厚生が保証されています。

裁判所事務官は高卒でもなれますか?

はい、高卒でもなれます。高卒向けの「一般職試験(高卒者区分)」が設けられています。

- 受験資格

試験を実施する年の翌年3月までに高校などを卒業見込みの人、または卒業後2年以内の人が受験できます。 - 大卒との違い

高卒向けの試験では、大学レベルの専門科目は課されません。高校までに学んだ基礎能力や作文、面接で評価されます。

裁判所事務官の採用試験は難しいですか?

倍率が高いため、難関といえます。ただし、近年は倍率が落ち着く傾向にあり、合格のチャンスは広がっています。

- 筆記試験

知能分野(数的推理、文章理解など)と知識分野(社会科学、人文科学など)から出題されます。作文試験もあり、ボールペンで記述するのが特徴です。 - 人物面接

個別面接で、志望動機、自己PR、仕事理解などが問われます。コンピテンシー評価型面接の性質が強いため、具体的なエピソードを準備しておくことが重要です。

試験対策は独学でも可能ですか?

独学でも合格は可能です。ただし、計画的な学習と自己管理能力が求められます。

- 独学のメリット

費用が抑えられ、自分のペースで学習できます。 - 独学のデメリット

情報収集に手間がかかり、モチベーションの維持が難しい場合があります。特に、作文や面接対策は、プロの添削や模擬面接を受けると効果的です。

裁判所事務官の年収はどのくらいですか?

平均年収は、民間企業の平均を大きく上回る約664万円から670万円程度とされています。

これは全職員の平均値であり、年齢や経験年数によって変動します。高卒区分の場合、初任給は東京都特別区内で225,600円です。