高卒公務員試験の合格者は、どのようなスケジュールで教養試験の勉強をしているのでしょうか?

公務員試験は科目が沢山あり、長期的な勉強が必要です。

そこで大切なのが、学習戦略。

学習戦略が間違っていると、頑張っていても不合格になってしまうことも・・・。

教養試験は大きく分けると知識科目と知能科目。

この、知能科目と知識科目を勉強するバランスが大事です。

知識科目と知能科目を半々で勉強すればいいですよね?

そのやり方は、おススメしません。

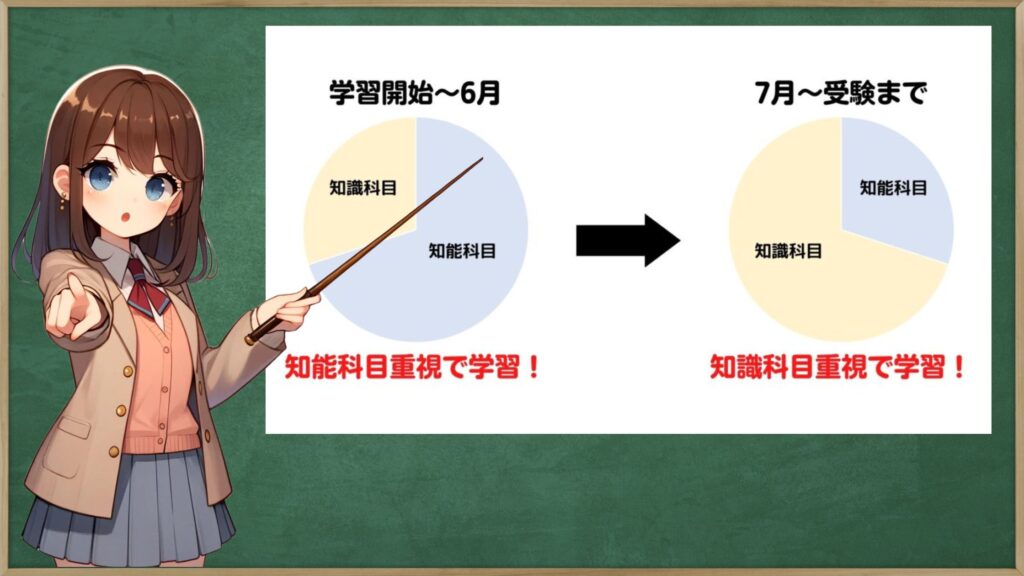

合格する人は、知能科目・知識科目の勉強のバランスを時期によって変えています。

この記事では、過去の合格者が実践していた知能科目と知識科目の学習スケジュールを紹介します。

X(Twitter)しん@元・専門学校の公務員科教員

\ 高卒の対策講座があるのはこの9つ/

|   |   |   | ||||||

| 価格 | 150,000円 | 118,000円 | 約165,000円~ | 376,475円~ | 84,000円~353,500円 | 148,000円 | 35,200円 | 199,600円 | 127,300円 |

| 割引 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 |

| 受講 | 通信 | 通信 | 通学 | 通信・通学 | 通信・通学 | 通信 | 通信 | 通信・通学 | 通信 |

| 警察官・消防官コース | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 |

| 作文対策 | 有 添削回数無制限 | 有 1人3通 | 有 回数無制限 | 有 | 有 | 有 添削3回 | 有 添削2回 | 有 | 有 添削1回 |

| 模擬面接 | 有 回数無制限 | 有 | 有 回数無制限 | 有 | 有 回数無制限 | 有 回数無制限 | 無 | 有 | 有 回数無制限 |

| 特徴 | 充実のカリキュラム!通信ならここがおススメ! | 価格で選ぶならアガルート。今なら10%OFF! | 担任の面倒見が良い予備校。高い合格率も魅力 | 二次試験対策にこだわったスクール | 大手ならではの情報量と分析で受験生をサポート | 万全の面接対策で独学では不可能な部分もカバー | 動画ではなく、テキストを自習するスタイル | 全国展開の専門学校で有名な大原グループが運営 | 無料で1年間の学習期間の延長サービスがある |

| 公式 サイト | クレアール | アガルート | EYE | 東京アカデミー | LEC

| 実務教育出版 | 資格の大原 | Human

| |

| 資料請求 | ☆無料☆資料請求 | ☆無料☆ 資料請求 | ☆無料☆ 資料請求 | ☆無料☆資料請求 | ☆無料☆資料請求

| ☆無料☆資料請求 | ☆無料☆資料請求 |

時期によって科目のバランスを変えるのが合格者の勉強法

時期によって知能科目・知識科目の学習バランスを変えることが教養験突破のコツ!

高卒公務員試験は、文系・理系がまんべんなく出題されます。

高卒公務員試験の科目別出題は以下のようもの。

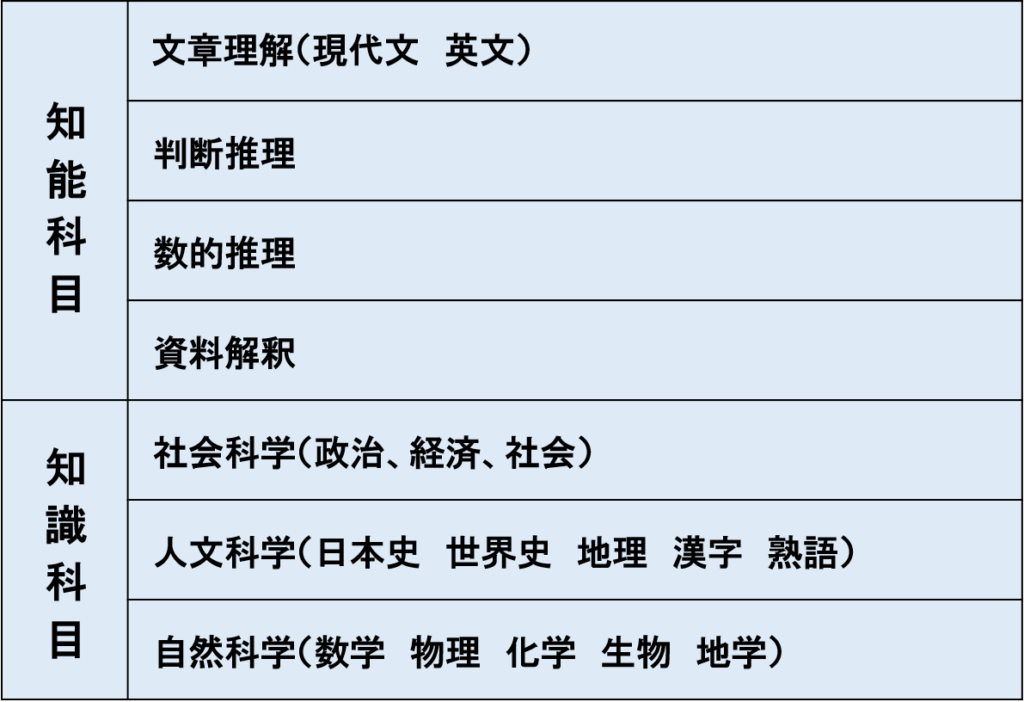

教養試験は大きく、知能科目と知識科目に分かれています。

知能科目 ⇒ 主に考える科目

知識科目 ⇒ 主に暗記系の科目

知能科目・知識科目のどちらを優先するかは、学習の時期によって変わります。

知能科目・知識科目を半々で勉強すればいいんじゃないですか?

例えば、1日4時間勉強するなら、知能科目2時間、知識科目2時間というように。

それだと、試験対策として効果的ではありません。

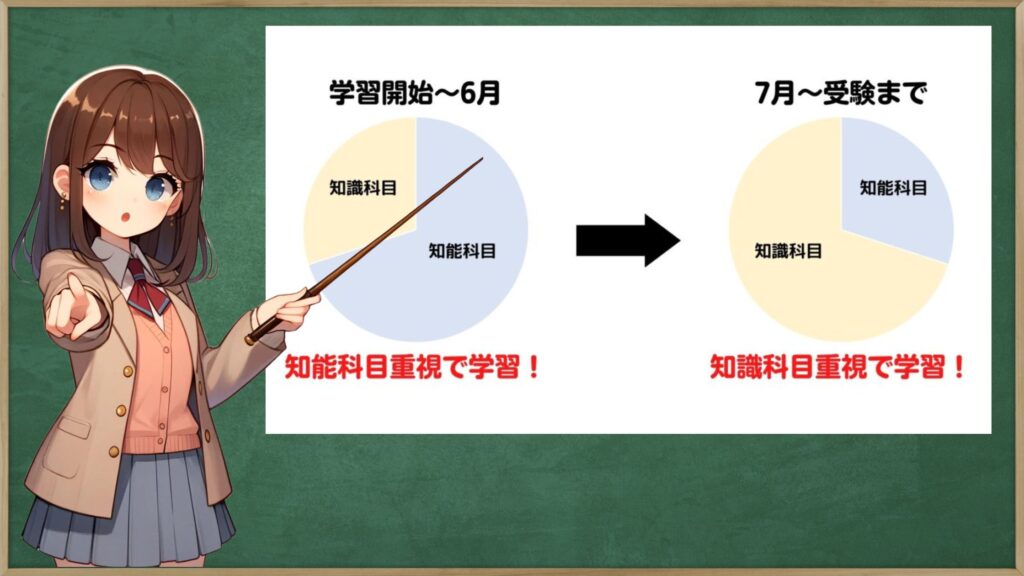

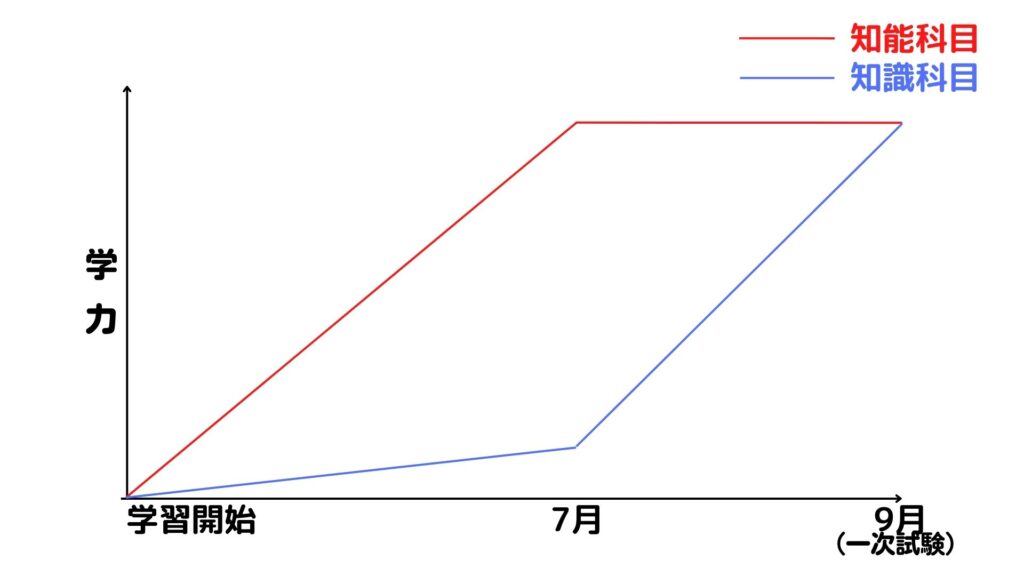

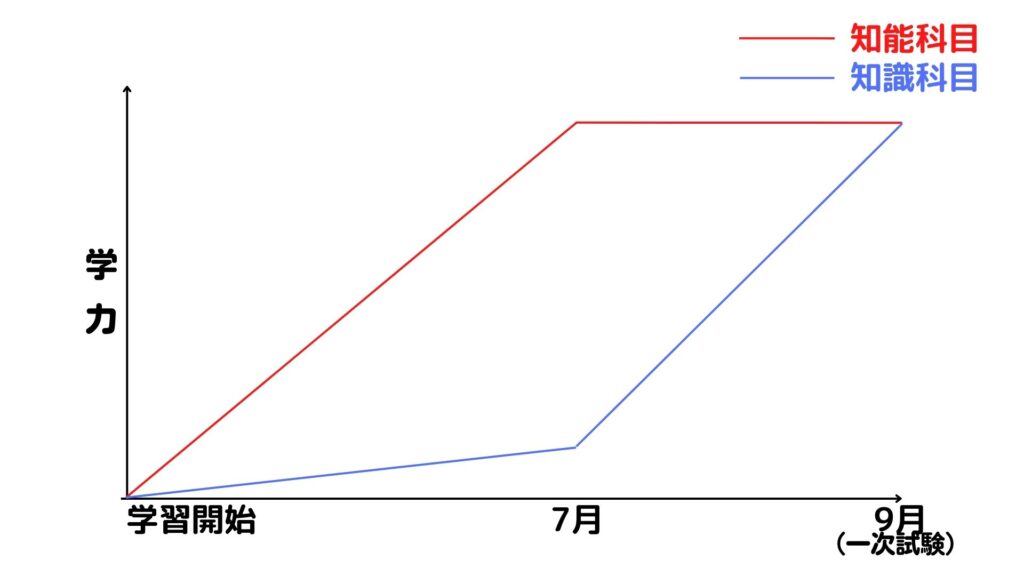

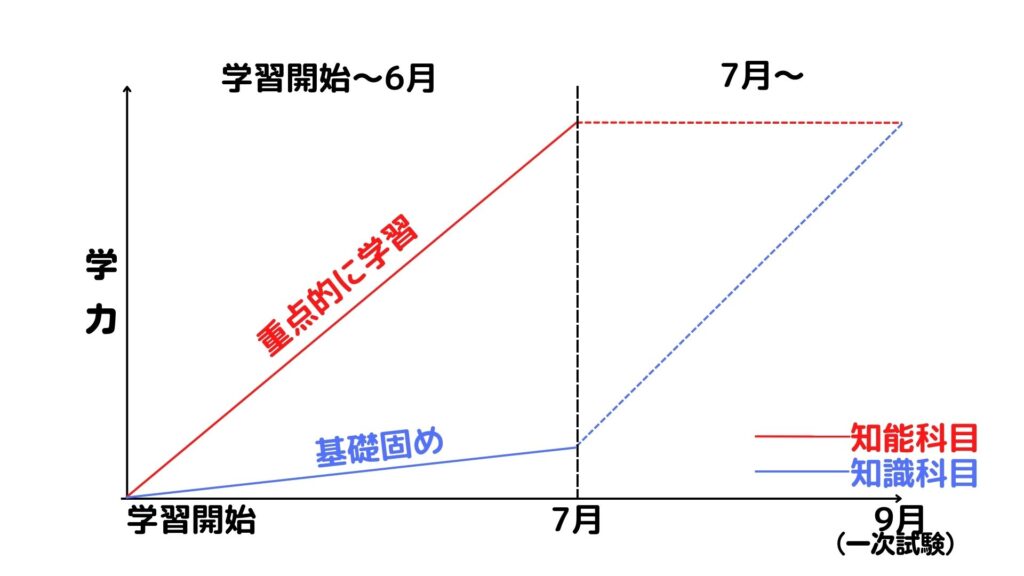

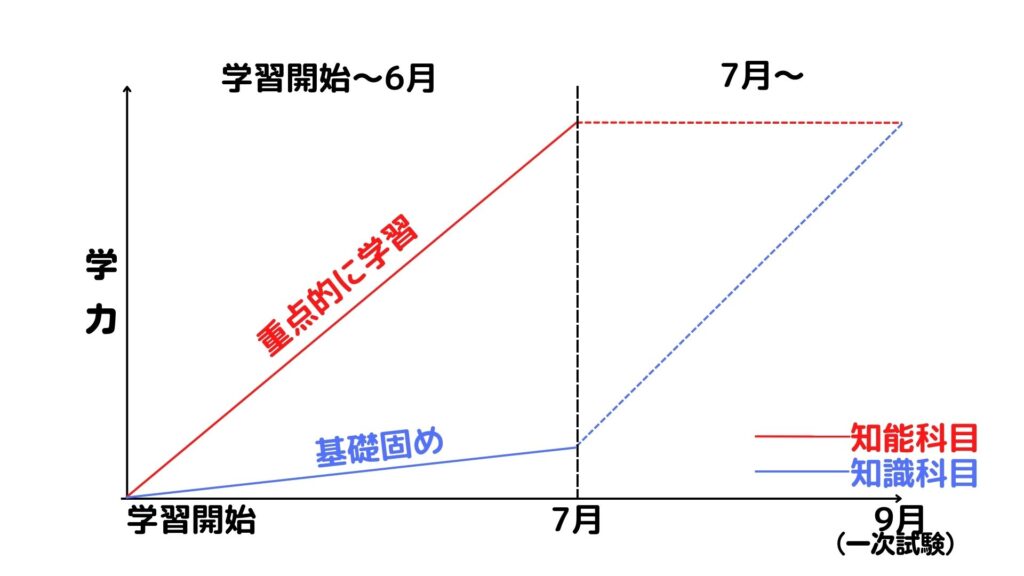

最初は知能科目重視、試験が近づいてきたら知識科目重視です!

最初は知能科目を重視、試験が近づいてきたら知識科目を重視

最初は知能科目重視、試験が近づいてきたら知識科目重視で勉強しましょう。

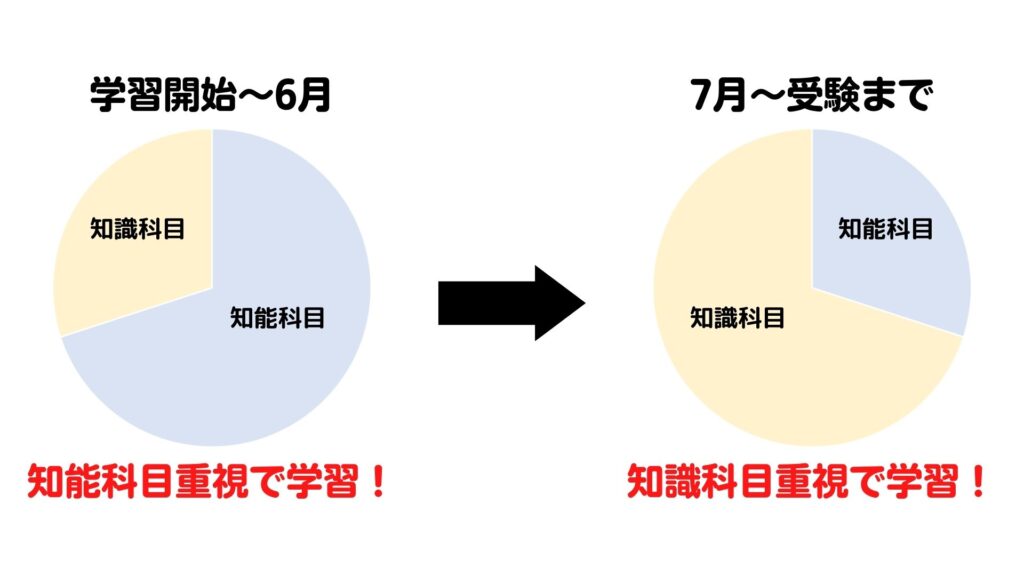

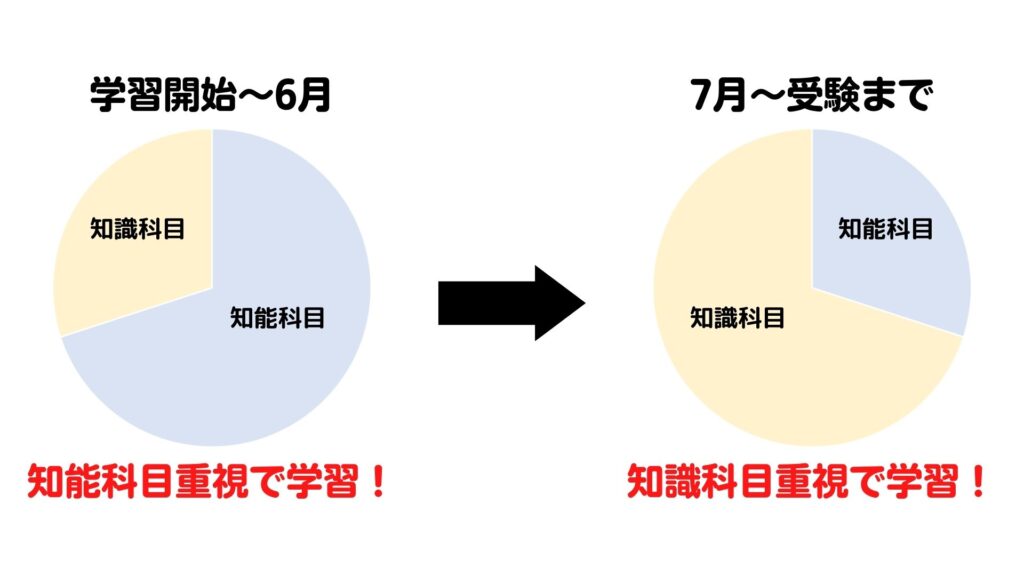

目安で言うと、学習開始~6月ぐらいまでが知能科目重視、7月から受験までが知識科目重視です。

- 知能科目を重点的に学習

- 知能科目7、知識科目3ぐらいの割合

- 知識科目の学習をゼロにしない

学習開始~6月は学習時間の7割を知能科目、3割を知識科目ぐらいが目安。

この時期は知能科目重視!

ただし、知識科目の学習時間をゼロにはしないでください

7月以降に知識科目に力を入れたとしても、さすがにこの時期にゼロからスタートするのは厳しいです。

この時期の知識科目は、教科書や一問一答などを使って基礎的な用語は把握しておきましょう。

- 知識科目を重点的に学習

- 知能科目3、知識科目7ぐらいの割合

- 知能科目は1日5問ぐらい解いて、学力を維持

7月以降は知能科目3割 知識科目7割ぐらいの割合。

この時期は知識科目重視!

知能科目は解き方をマスターしてしまえば、学力を維持するのはわりと簡単。

毎日4、5問ぐらいの過去問演習をすることで学力を維持できます。

知能科目は過去問演習を1日各5問ぐらい解いて学力を維持。浮いた時間を使って、知識科目の学力アップに力をいれます。

高校1年~高校2年の8月までは数学の基礎・数的推理・判断推理・物理化学の基礎を合わせて学習することをおススメします。

理由は、これらの科目は時間をかけてコツコツと学習する必要があるからです。

なぜ、このように学習するのか?

なぜ、このように学習するんですか?

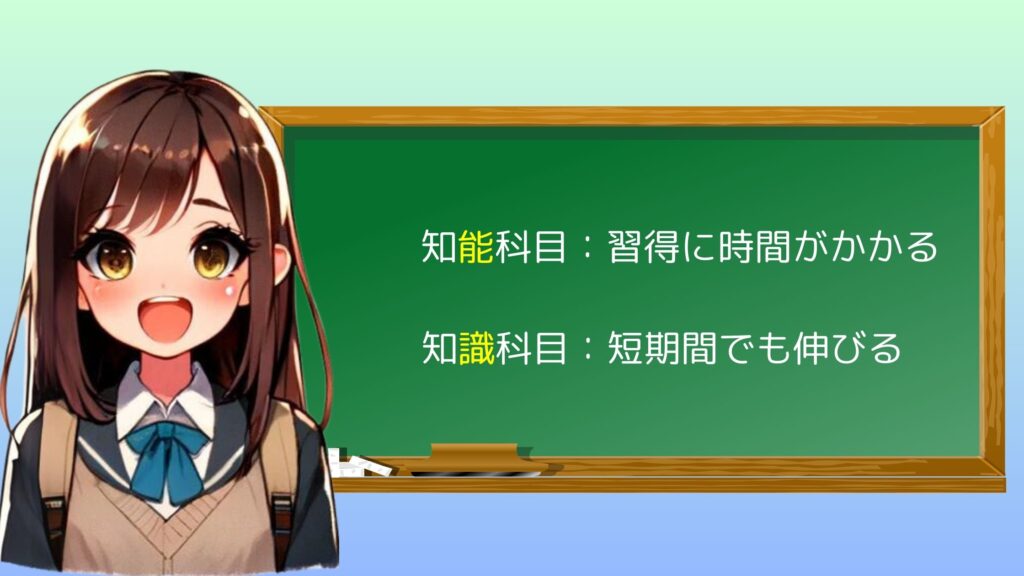

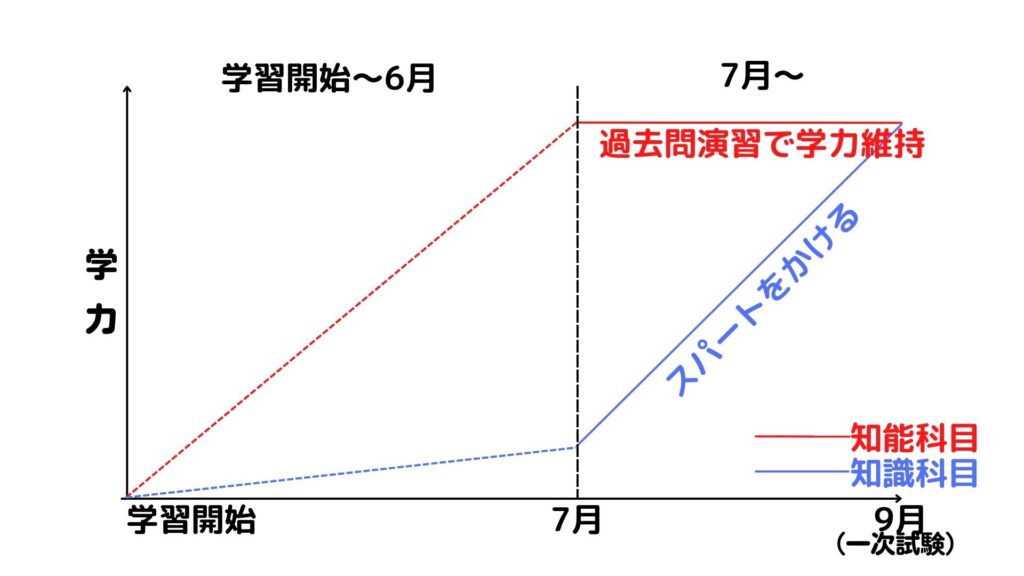

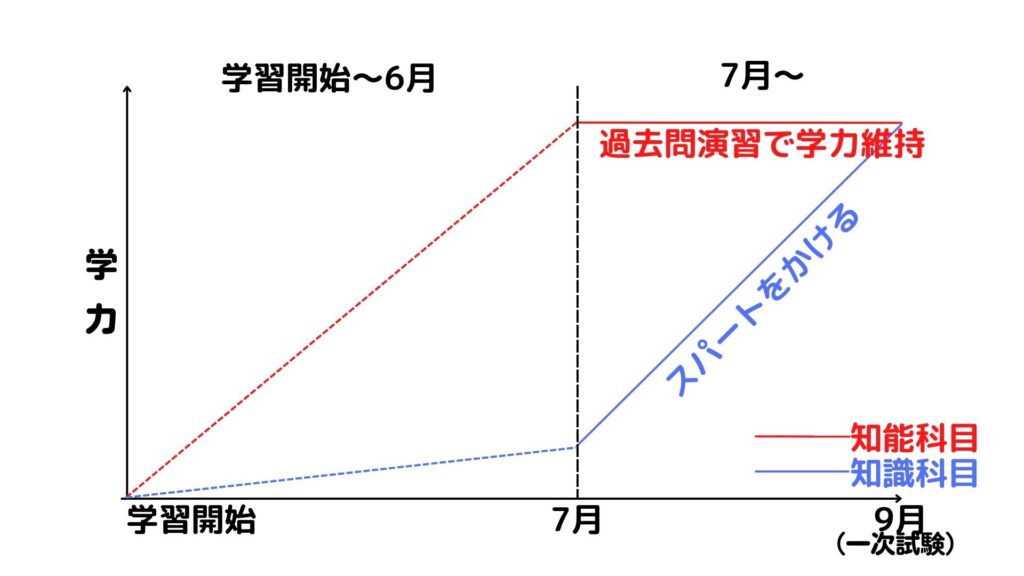

知能科目は習得に時間がかかりますが、一度できるようになれば学力を維持しやすいからです。

- 合否を分ける重要な科目が多い

- 習得に時間がかかる

- 一度できるようになれば、学力を維持しやすい

だから、学習開始の初期に力を入れる!!

知能科目は重要な科目が多いです。特に、判断推理は合否を分ける重要科目。

知能科目は習得にある程度の時間がかかりますが、ある程度できるようになれば学力を維持するのは比較的容易です。

一方、知識科目は主に暗記系。試験の直前まで伸びます。

- 暗記系の科目が主

- ある程度の基礎があれば短期間でも伸びる

- 一度覚えても、時間が経つと忘れてしまう

知識科目は7月からスパートをかけても十分成績が上がります。

合格者の成績の伸び方は、以下の図のようなイメージ

知能科目を早めにマスターするのが合格のポイントです。

高校3年の6月までは知能科目重視

高校3年の6月ぐらいまでの時期は、知能科目を重点的に学習しましょう。

できれば、5月中には全範囲を一通り学習し、6月は苦手分野を中心に問題演習ができるといいです。

知能科目の中では、判断推理の学習に一番力を入れてください。

理由は、判断推理が最も重要な科目だから。

ただし、この時期に知識科目の学習をゼロにはしないでください。

7月以降は知識科目を重視していきますが、まったくのゼロから始めるのはキビシイです。

知識科目の基礎は固めておきましょう。

知識科目は、7月以降にスパートをかけます。それまでは、基礎固めをしましょう。

高校1年~高校2年の8月までは知識科目の学習時間を少し減らして、その分を数学の基礎・数的推理・判断推理・物理化学に充てるのがおススメ。

高校3年の7月以降は知識科目重視

- 知能科目は1日4,5問の過去問演習で学力維持

- 知能科目の学習時間を減らした分、知識科目の学習に時間をかける

この時期には、知能科目は過去問演習をして維持しましょう。

多くの問題を解く必要はありません。

各科目、1日に4.5問ぐらいが目安

文章理解(特に現代文)は週に2,3問でも学力を維持できるので、毎日解かなくても大丈夫です。

| 判断推理 | 1日5問 |

| 数的推理 | 1日5問 |

| 資料解釈 | 1日1問 |

| 文章理解 | 週2.3問 |

このぐらいの演習量であれば、時間はそれほどかかりません。1時間~1時間半ぐらいでできます。

知能科目の学習時間を減らせた分、知識科目に時間をかけましょう。

社会科学は比較的取りやすい科目なので重点的に学習!

知識科目を学習する際は、全ての選択肢を検証しましょう。

国家一般職や税務職員を受ける人は倫理・思想の学習はしておいたがいいです。

理由を知りたい方はこちら↓の記事へどうぞ。

なお、倫理・思想の学習は8月からでも間に合います。

問題演習には過去問を使う

以上のように、9月までに学習を一通り終わらせたら、9月は過去問演習と模擬試験が中心。

一次試験直前期には知能科目、知識科目の両方を時間の許す限り解きましょう!

問題演習は、専門学校などが作ったオリジナル問題よりも過去問がおススメ。

問題演習では、質の高い問題を解くことが実力アップにつながります。

最も質の良い問題は過去問!

専門学校などが作ったオリジナルの問題も悪くはないのですが、問題の質が高いのはやっぱり過去問です。

できれば、過去問350シリーズ3冊全てをマスターできるといいです。

学習の初期から過去問に取り組むのが、合格者の勉強法。

「実力がついてから過去問をやる」というのは失敗する勉強法です。

- 試験に出やすいポイントが分かる。

- 「どのぐらいのレベルまで学習が必要か?」が分かる。

先に過去問を把握することで、無駄な勉強をしてしまうことを避けられます。

『過去問でゴールを把握』⇒『ゴールから逆算して勉強』が合格のコツ!

とはいえ、いきなり過去問を解くのはキツイという方は、実務教育出版の「初級スーパー過去問ゼミ」シリーズで学習すると良いでしょう。

診断

あなたに最適な講座を診断

\簡単全3問/

あなたには「クレアール」ル警察官・消防官コースがおススメ

✅ 警察官・消防官コースがある

✅ 低価格で受講できる

✅ 模試・面接対策も講座に含まれている

面接対策までフルサポート!続けられる・合格できる通信講座

クレアール公式サイトはこちら>>クレアール公式サイト

あなたにはアガルートがおススメ

✅ 低価格でさらに割引あり

✅ スキマ時間で効率的な学習が可能

✅ フォロー制度も充実

低価格で充実のフォロー制度!この価格で作文添削、模擬面接もあり!

あなたにはアガルートがおススメ

✅ 低価格でさらに割引あり

✅ スキマ時間で効率的な学習が可能

✅ フォロー制度も充実

低価格で充実のフォロー制度!この価格で作文添削、模擬面接もあり!

あなたには「クレアール」がおススメ

✅ 低価格で受講できる

✅ 「安心保証」で受講期間が1年間延長できます

✅ 模試・面接対策も講座に含まれている

面接対策までフルサポート!続けられる・合格できる通信講座

クレアール公式サイトはこちら>>クレアール公式サイト

あなたには「クレアール」ル警察官・消防官コースがおススメ

✅ 警察官・消防官コースがある

✅ 低価格で受講できる

✅ 模試・面接対策も講座に含まれている

面接対策までフルサポート!続けられる・合格できる通信講座

クレアール公式サイトはこちら>>クレアール公式サイト

あなたには「 資格スクール 大栄 」がおススメ

✅ 全国に直営校50拠点以上

✅ 「通学」・「オンライン」が選べる

✅ 二次試験対策がかなり充実してる

充実の二次対策!面接や作文が苦手な人には大栄がおススメ!

あなたには「クレアール」地方初級・国家高卒併願コースがおススメ

✅ 地方初級・国家高卒併願コースがある

✅ 低価格で受講できる

✅ 模試・面接対策も講座に含まれている

面接対策までフルサポート!続けられる・合格できる通信講座

クレアール公式サイトはこちら>>クレアール公式サイト

あなたには「 資格スクール 大栄 」がおススメ

✅ 全国に直営校50拠点以上

✅ 「通学」・「オンライン」が選べる

✅ 二次試験対策がかなり充実してる

充実の二次対策!面接や作文が苦手な人には大栄がおススメ!

まとめ

- 知能科目・知識科目のどちらを優先するかは、学習の時期によって変わる

- 学習開始~6月ぐらいまでは知能科目重視

- 7月から受験までが知識科目重視

- 問題演習は、専門学校などが作ったオリジナル問題よりも過去問を使う

- 学習の初期から過去問に取り組む