判断推理の図形問題は、苦手意識を持っている方も多いですよね。

- 図形の勉強をしているのにできるようにならない

- 解説は理解できるけど、自分で解くとできない

- 自分には図形のセンスが無いのでは?

こんな悩みを持っている方は多いです。

数的推理の図形問題なら、数学的な解法があるから比較的取り組みやすいです。

ですが、判断推理の場合はコレといった解法が無い問題が多く、勉強の仕方がわからなくて困るのではないでしょうか?

「図形問題はセンスだ!だからセンスを磨け!」のようなアドバイスを受けることもあるかと思います。

でも、このアドバイスってあんまり有効じゃないですよね・・・。

そこで、この記事では判断推理の図形問題を解く際の具体的なコツをお伝えします。

たぶん、どの参考書を見ても載っていないコツです!

僕が10年の指導経験で考えた、独自のコツをお伝えします。

- 判断推理の図形問題のコツは、視点を絞ること!

もちろん、このコツを使えば全ての問題が解けるようになるわけではありません。

ですが、解ける問題が増えるのは確かです。

高卒公務員試験の指導歴10年以上、元・専門学校公務員科教員の僕が解説します!

X(Twitter)しん@元・専門学校の公務員科教員

\ 高卒の対策講座があるはこの9つ/

|   |   |   | ||||||

| 価格 | 150,000円 | 約165,000円~ | 376,475円~ | 118,000円 | 84,000円~353,500円 | 148,000円 | 35,200円 | 199,600円 | 127,300円 |

| 割引 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 |

| 受講 | 通信 | 通学 | 通信・通学 | 通信 | 通信・通学 | 通信 | 通信 | 通信・通学 | 通信 |

| 警察官・消防官コース | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 |

| 作文対策 | 有 添削回数無制限 | 有 回数無制限 | 有 | 有 1人3通 | 有 | 有 添削3回 | 有 添削2回 | 有 | 有 添削1回 |

| 模擬面接 | 有 回数無制限 | 有 回数無制限 | 有 | 有 | 有 回数無制限 | 有 回数無制限 | 無 | 有 | 有 回数無制限 |

| 特徴 | 充実のカリキュラム!通信ならここがおススメ! | 担任の面倒見が良い予備校。高い合格率も魅力 | 二次試験対策にこだわったスクール | 価格で選ぶならアガルート。今なら10%OFF! | 大手ならではの情報量と分析で受験生をサポート | 万全の面接対策で独学では不可能な部分もカバー | 動画ではなく、テキストを自習するスタイル | 全国展開の専門学校で有名な大原グループが運営 | 無料で1年間の学習期間の延長サービスがある |

| 公式 サイト | クレアール | EYE | アガルート | 東京アカデミー | LEC

| 実務教育出版 | 資格の大原 | Human

| |

| 資料請求 | ☆無料☆ 資料請求 | ☆無料☆ 資料請求 | ☆無料☆資料請求 | ☆無料☆資料請求 | ☆無料☆資料請求

| ☆無料☆資料請求 | ☆無料☆資料請求 |

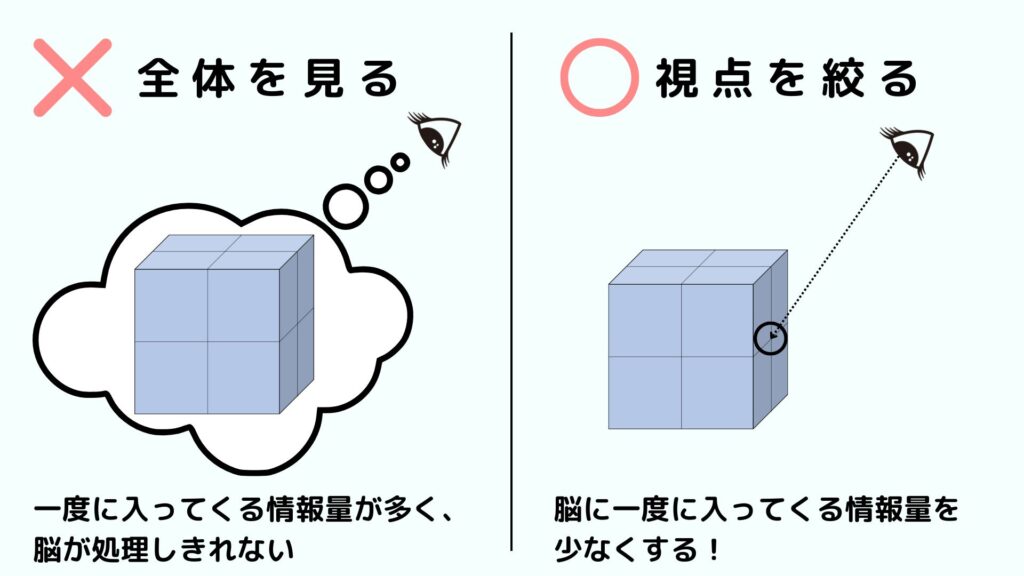

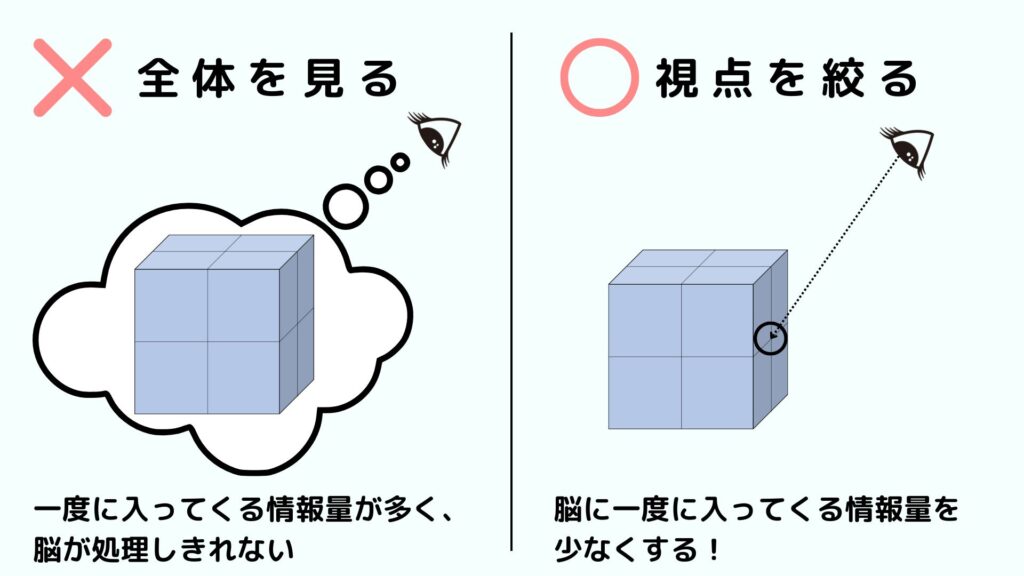

コツは、『視点を絞ること』です!

判断推理の図形問題のコツは、視点を絞ること!

ボンヤリと全体を見るのではなく、意識して図形の一部分に注目すると解けることが多いです。

全体をなんとなくボンヤリ見ると、一度に入ってくる情報量が多くて脳が処理しきれません。

視点を絞ることで、脳に一度に入ってくる情報量が少なくなり、他の図形との違いに気づきやすくなります。

平面図形・立体図形の両方に共通するコツです。

この説明だといまいちよくわからないです。

では、過去問で具体的に説明していきましょう。

注目するポイントを絞り込んで、脳に一度に入ってくる情報量を減らす!

「公務員入門ハンドブック(数量限定)」はクレアール公式ページから

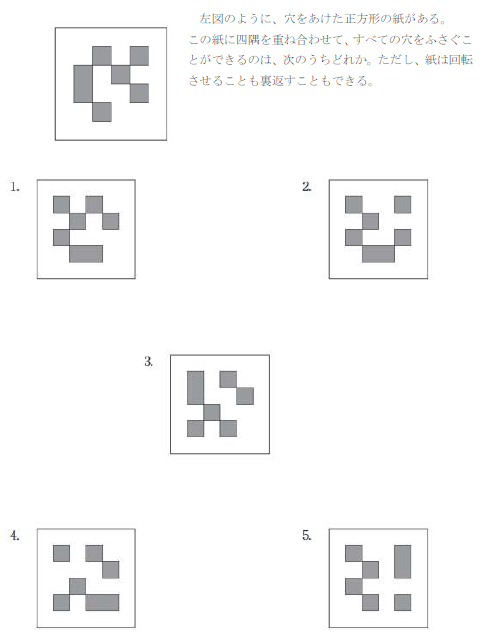

過去問でやってみましょう ①平面図形

コツを平面図形の過去問で解説します。

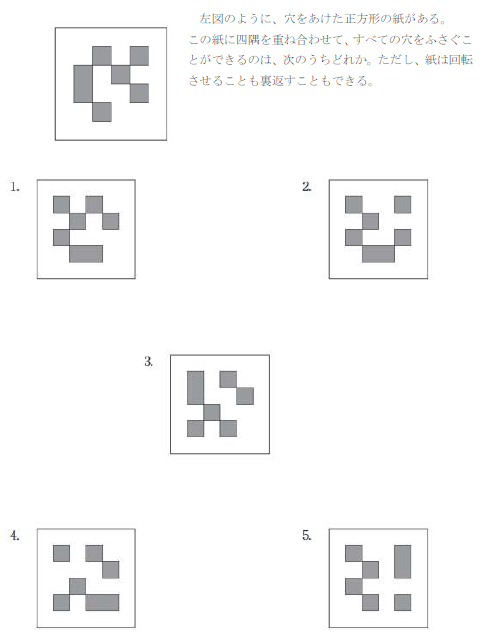

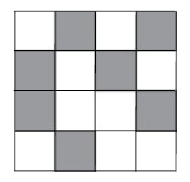

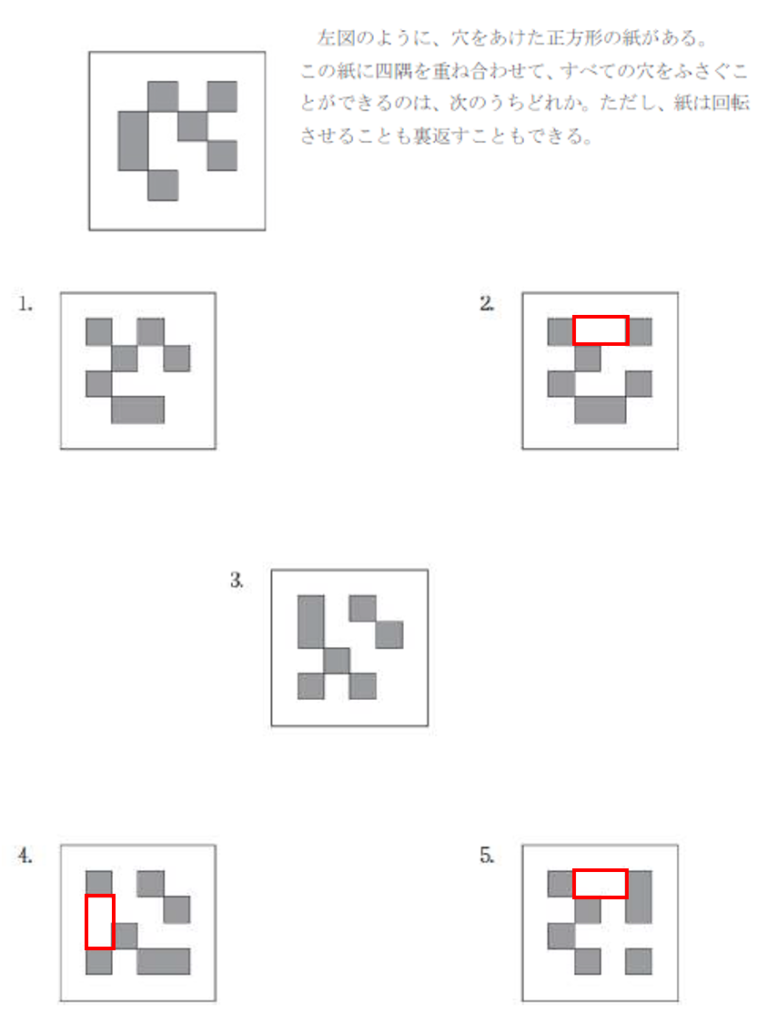

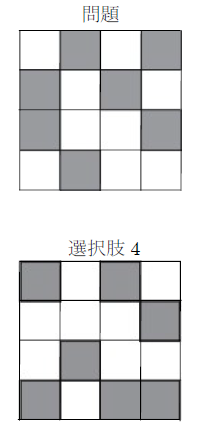

問題(平成26年 警視庁事務Ⅲ類)

解答・解説

正解は4。

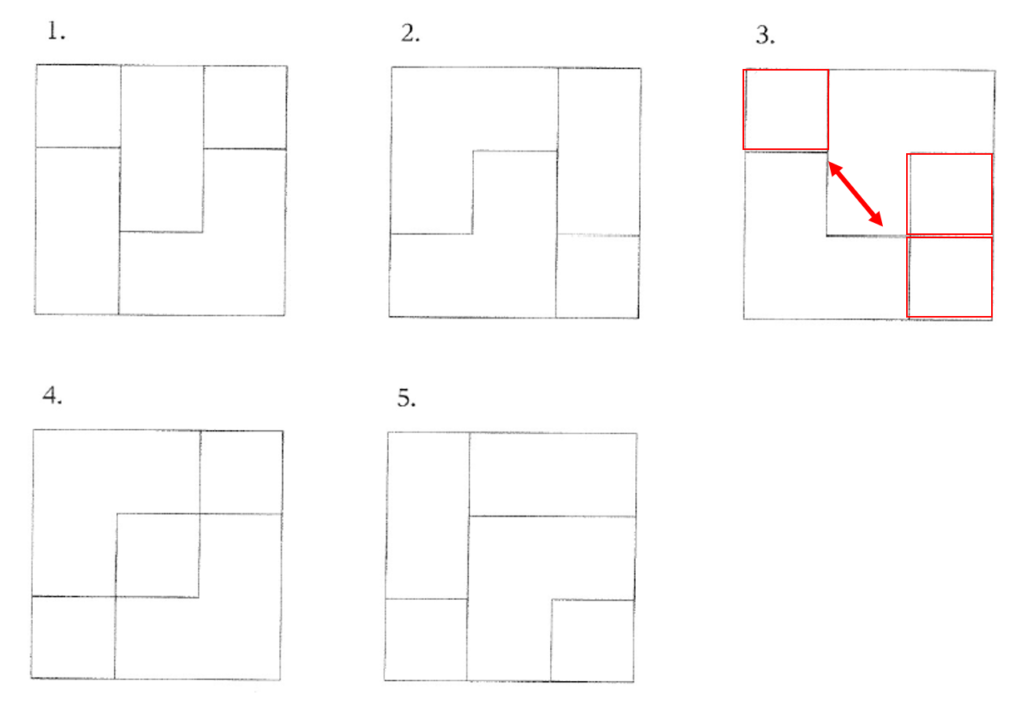

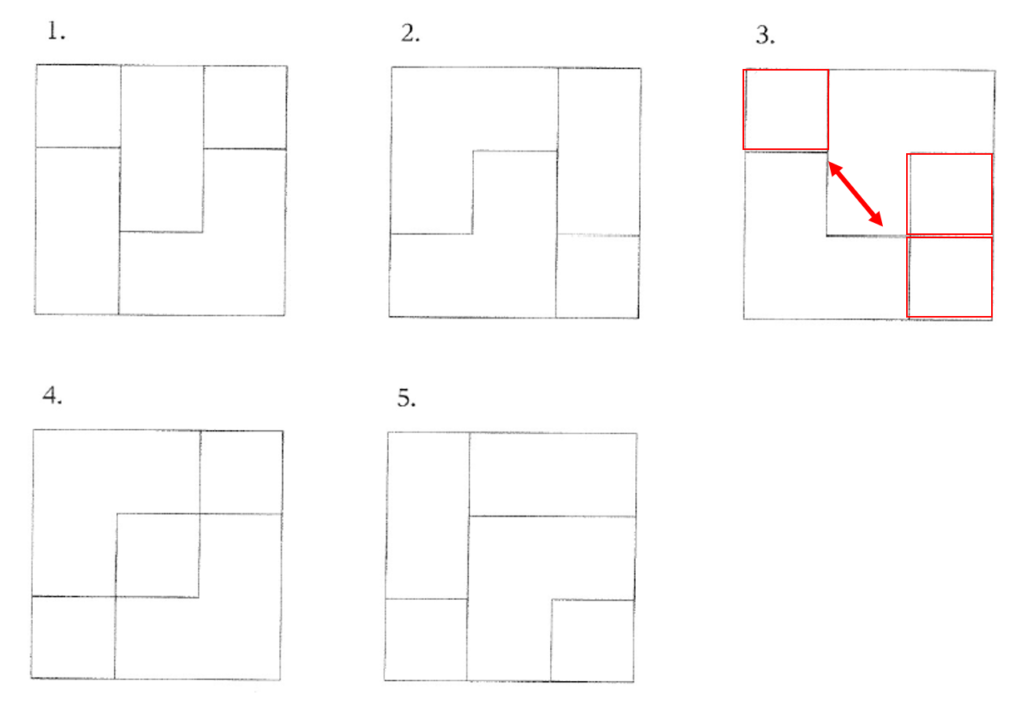

この問題は、視点を絞ると2つの選択肢が簡単に消去できます。

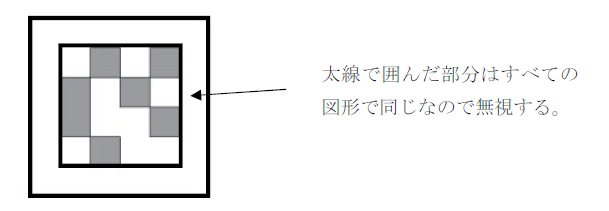

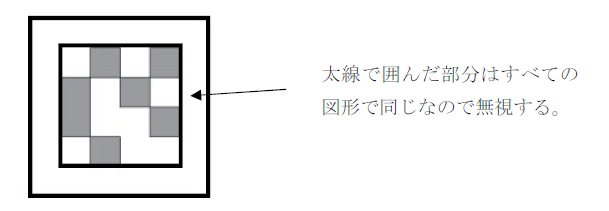

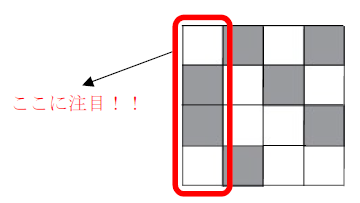

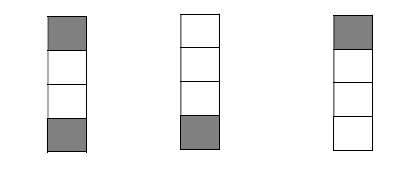

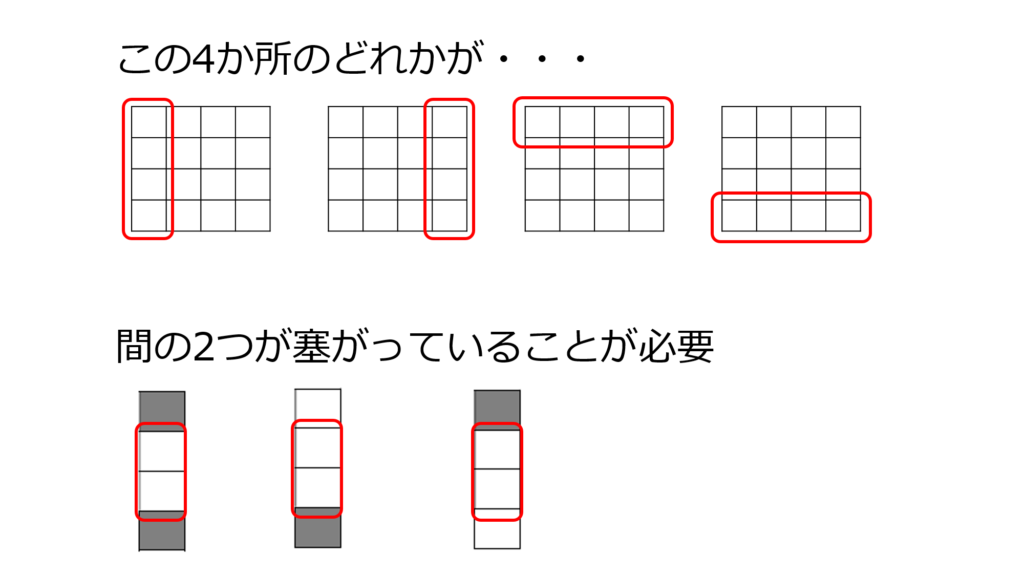

問題と選択肢の図形を見ると、以下の太枠で囲んだ部分は全ての図形で同じです。

そのため、この部分は無視して大丈夫。

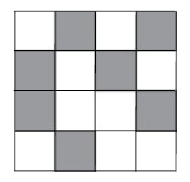

次に分かりやすくするために以下のように線を引いて考えます。

ここで、一番左の列に注目します。

注目するポイントを絞り込んで、脳に一度に入ってくる情報量を減らす!

全体を見て「これかな?」と考えるのではなく、左端の列だけに視点を絞って特徴をつかんでいきます。

左端の列の特徴は、以下の2つ。

- 両端(上下)がふさがっている。

- 間の2つは穴が空いている。

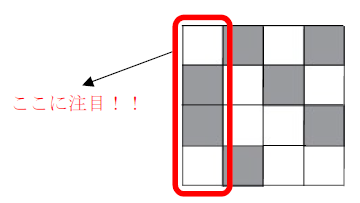

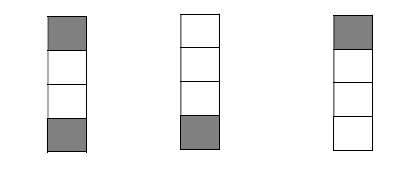

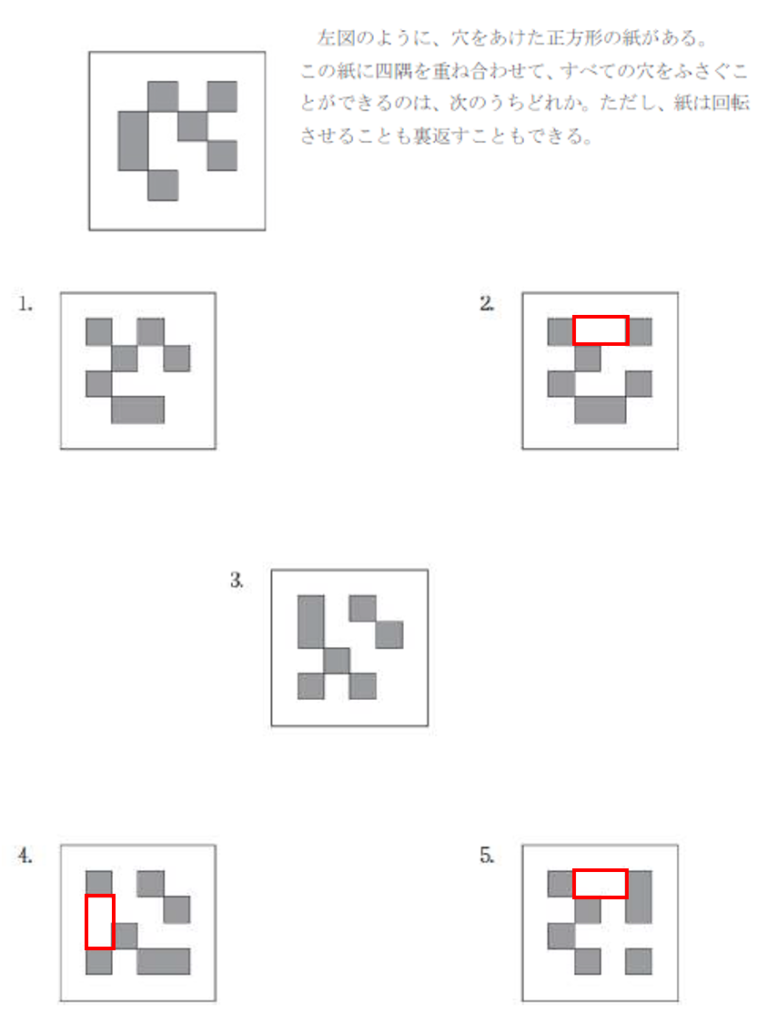

間の2つに穴が空いているので、重ねる紙には以下の3つのどれかが必要です。

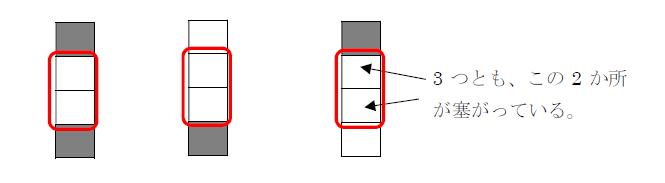

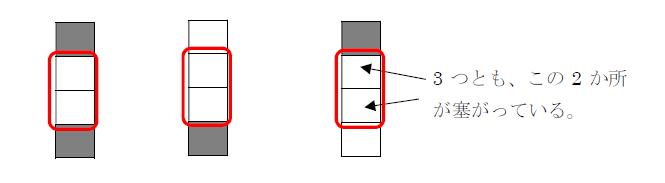

ここでまた注目する視点を絞ります。

すると、3つの図形とも間の2つが塞がっていることがわかります。

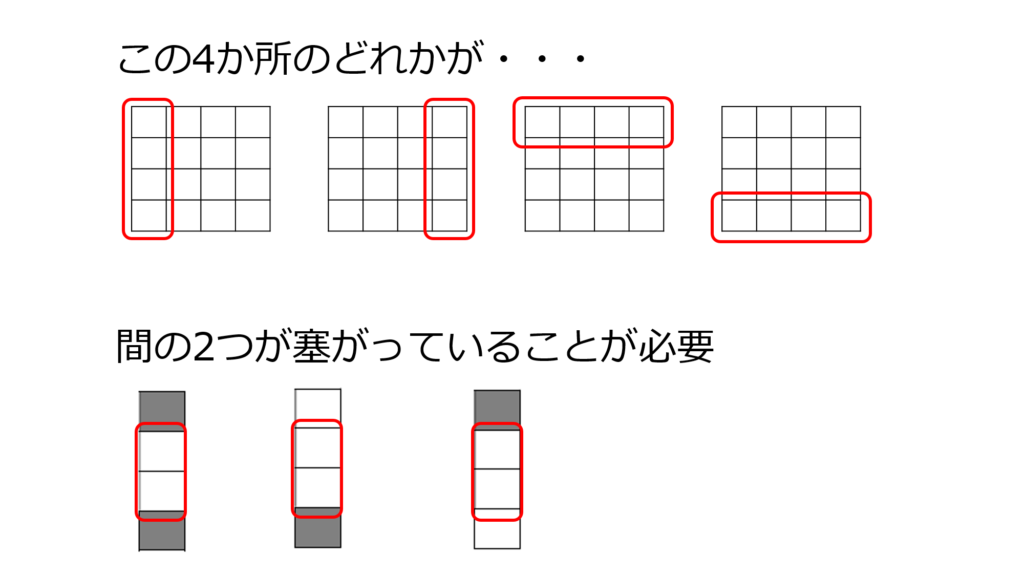

問題文から、「紙は回転させることも可能」なので、左端の列・右端の列・上の行・下の行のどれかに上記3つのどれかが必要。

ここで選択肢を検証します。

選択肢2・4・5には、間の2つが塞がっている個所がありました。

選択肢1・3にはありません。

よって、この時点で選択肢1・3は消去できます。

次はどの選択肢を検証したらいいと思いますか?

選択肢1が消えたんで、選択肢2を検証します。

ちょっと待って!この場合、選択肢4から検証したほうがいいです。

なぜですか?

選択肢4は、回転・裏返しなしで検証できるからです!

選択肢2・5は、90度回転させないと検証できません。

それよりも、選択肢4のほうが簡単に検証できます。

『やりやすいところから攻略していく』というのも、判断推理の大事なコツです。

やりやすいところから攻略していく!

この2枚を重ねると、全ての穴が埋まります。

正解は選択肢4

図形問題が苦手な人には、以下のスクールがおすすめ!

|   | ||||

| 価格 | 150,000円 | 118,000円 | 約165,000円~ | 376,475円~ | 84,000円~353,500円 |

| 割引 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 |

| 受講 | 通信 | 通信 | 通学 | 通信・通学 | 通信・通学 |

| 警察官・消防官コース | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 |

| 作文対策 | 有 添削回数無制限 | 有 1人3通 | 有 回数無制限 | 有 | 有 |

| 模擬面接 | 有 回数無制限 | 有 | 有 回数無制限 | 有 | 有 回数無制限 |

| 特徴 | 充実のカリキュラム!通信ならここがおススメ! | 価格で選ぶならアガルート。今なら10%OFF! | 担任の面倒見が良い予備校。高い合格率も魅力 | 二次試験対策にこだわったスクール | 大手ならではの情報量と分析で受験生をサポート |

| 公式 サイト | クレアール | アガルート | EYE | 東京アカデミー | |

| 資料請求 | ☆無料☆資料請求 | ☆無料☆ 資料請求 | ☆無料☆ 資料請求 | ☆無料☆資料請求 |

無料の資料を見るだけでも受験に有利になる情報が得られます。

このおススメ5つとも資料請求することを推奨。

もちろん、全部資料請求するかどうかの判断はあなたにお任せします

\ 過去問を探しているかたはこちら/

過去問でやってみましょう ②立体図形

立体図形でも同じコツが使えます。

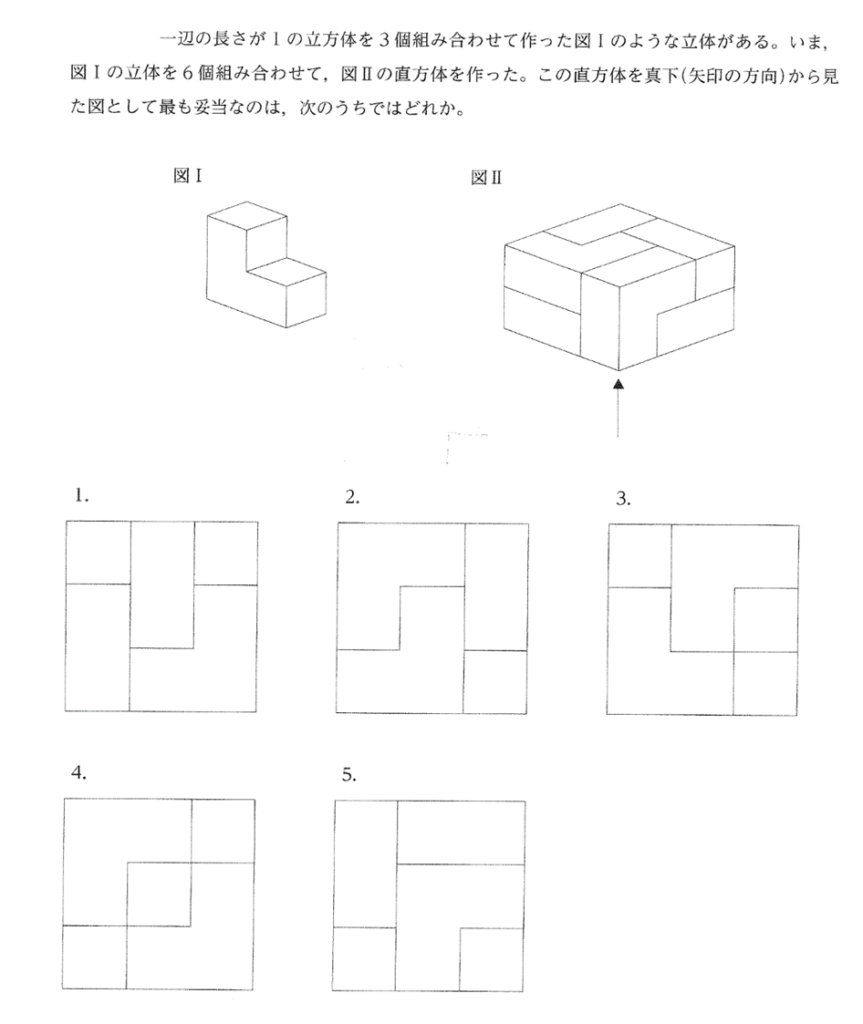

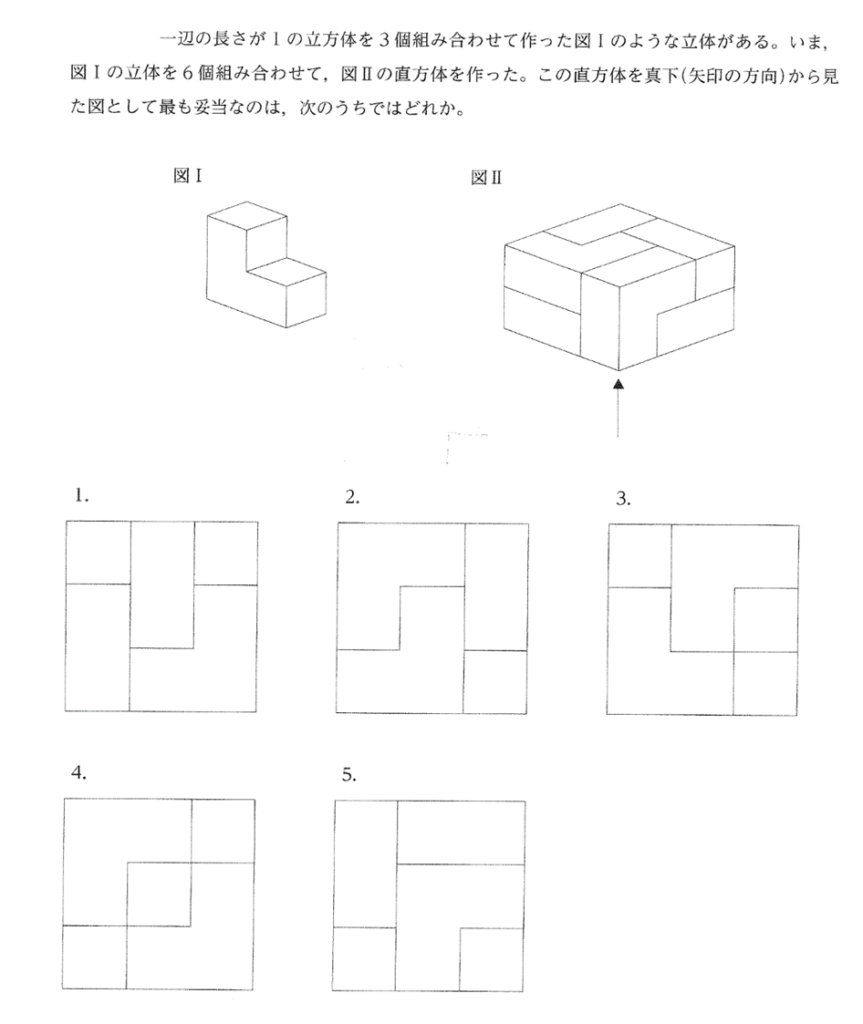

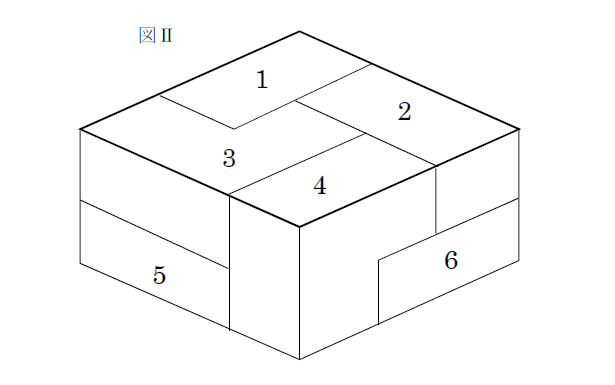

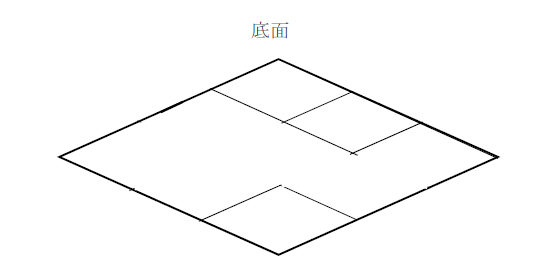

問題(平成29年 海上保安学校 特別)

平成29年海上保安学校(特別)の問題です。

解答・解説

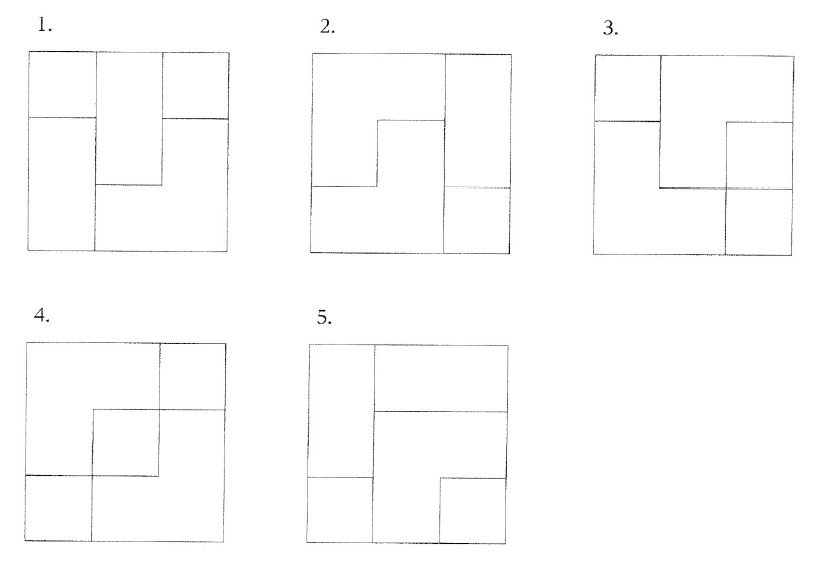

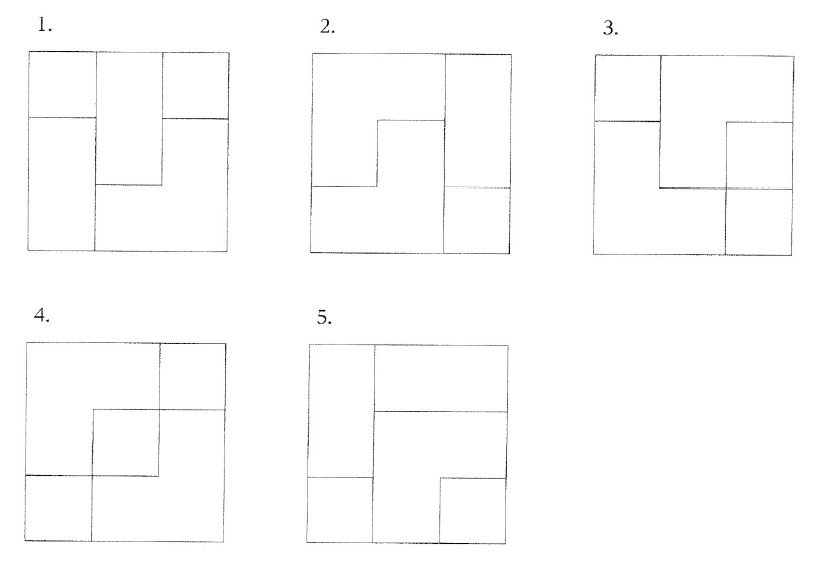

正解は3。

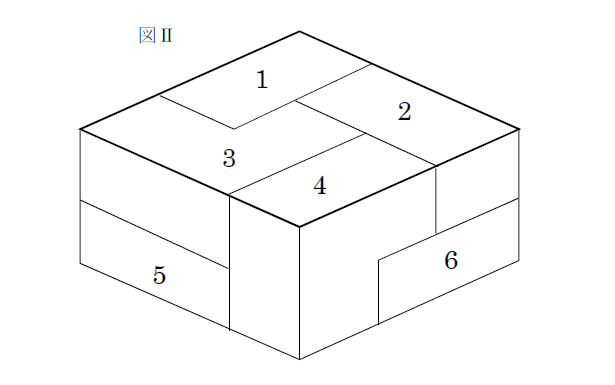

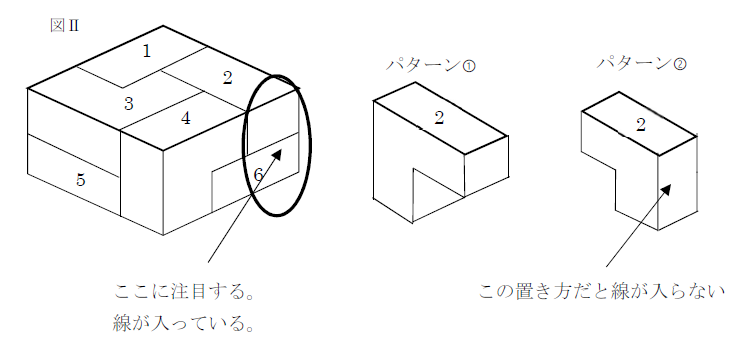

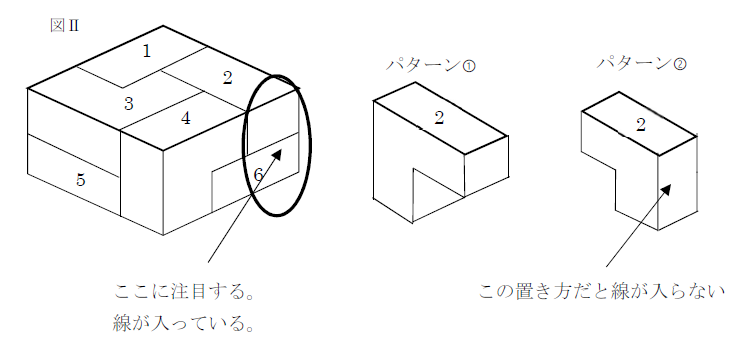

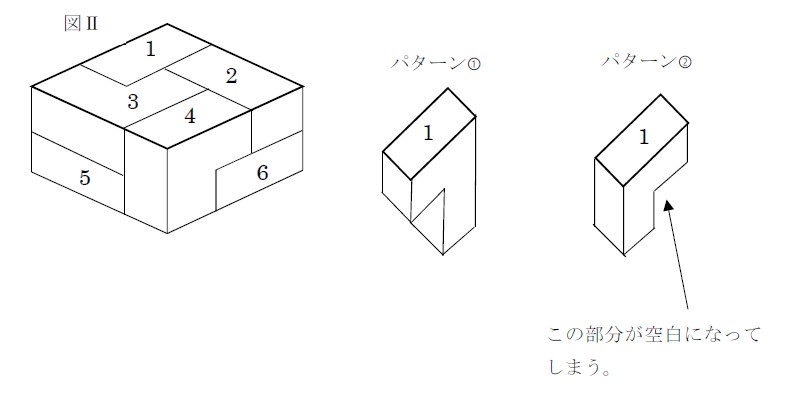

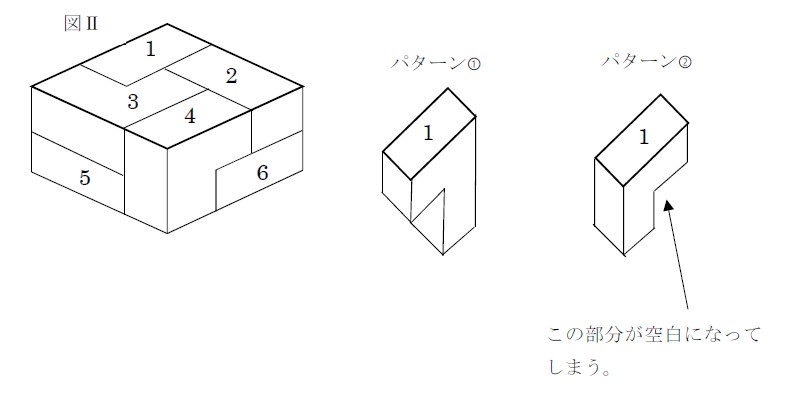

図Ⅱに使われている6個のブロックに、以下のように番号をふります。

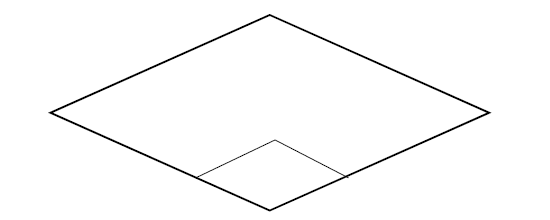

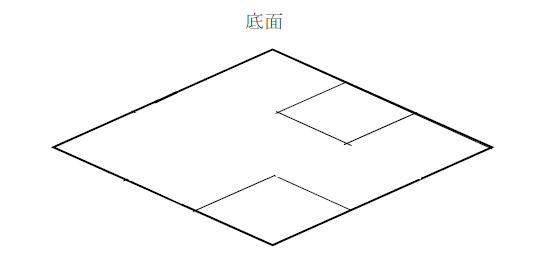

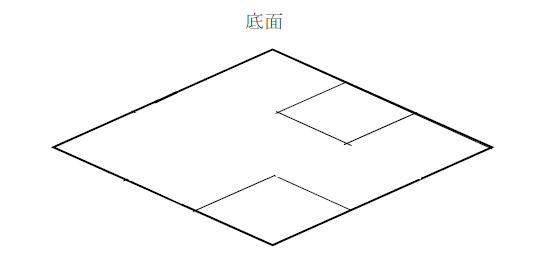

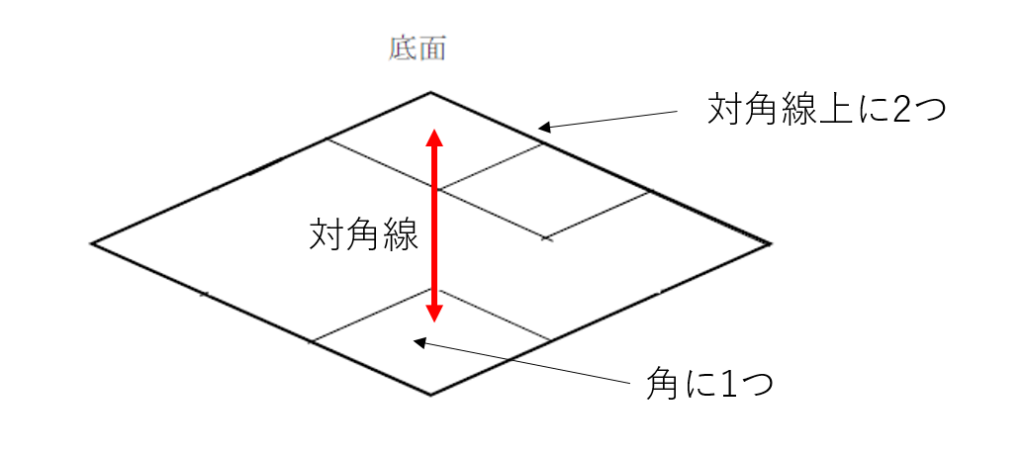

次に、底面を図に表します。

4のブロックから、底面が以下のようになっていることが分かります。

ここから、ブロック2に視点を絞ります。

注目するポイントを絞り込んで、脳に一度に入ってくる情報量を減らす!

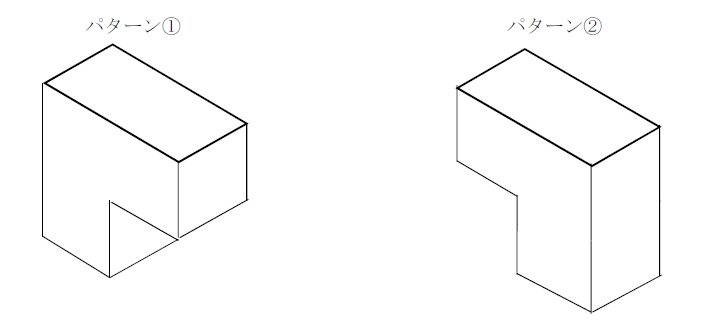

ブロック2の可能性として、以下の2パターンが考えられます。

図Ⅱと比較すると、パターン①であることがわかります。

ブロック②に視点を絞ることで、特徴がつかめます。

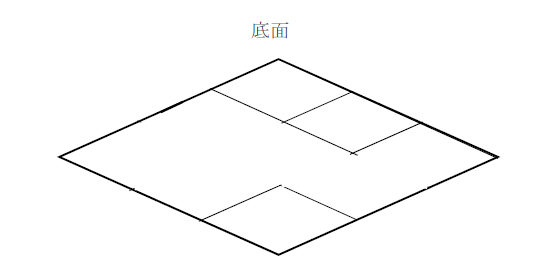

ここから、底面が以下のようになっていることがわかります。

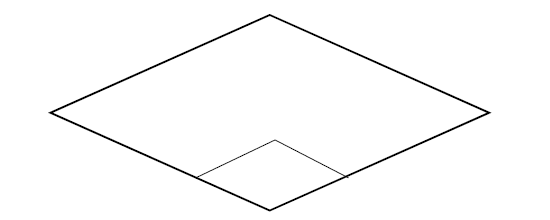

次に、ブロック1に視点を絞ります。

ブロック1の置き方は2パターン。

パターン②だと、底面に空白ができてしまいます。

よって、ブロック1の置き方はパターン①に確定。

ここから、底面が以下のようになることがわかります。

この時点で、解答がわかります!

判断推理では、図・表を全部埋めなくても解答が出ることが結構ある。

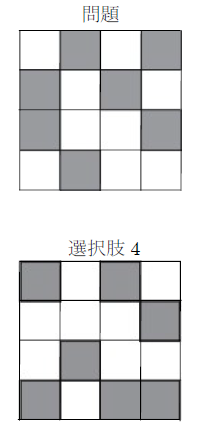

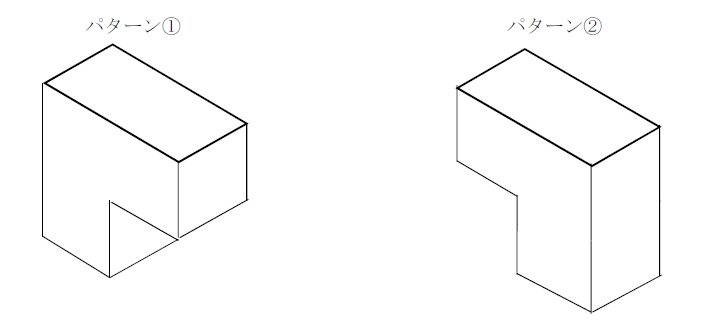

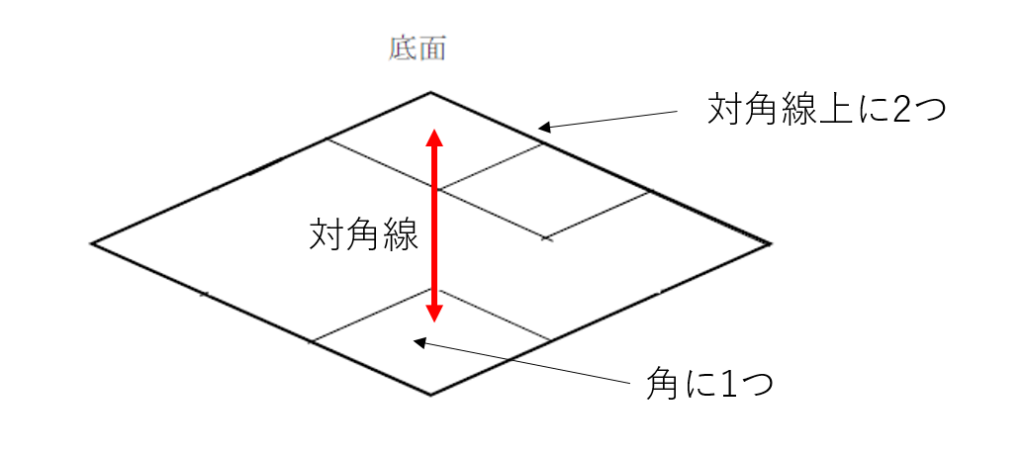

選択肢には、これと全く同じ図形はありません。

底面の図形の特徴を確認します。

正方形が角に1つ、その対角線上に2つあります。

この特徴に視点を絞って選択肢を見ていきます。

すると、選択肢3だけがこの条件を満たします。

正解は、選択肢3

なお、図形はテキストよりも動画で解説を見るほうが、圧倒的にわかりやすいです。

図形が苦手な人はオンライン講座などの動画で学習するほうがいいでしょう。

当サイトのおススメ講座はクレアール

リーズナブルな価格で充実したカリキュラム。

通信講座でイチ押しです!

\最新情報は公式サイトで/

\公務員ハンドブックがもらえる/

カンタン1分、無料で資料をゲット

「公務員入門ハンドブック(数量限定)」はクレアール公式ページから

詳しく知りたい方はこちらの記事⇩

まとめ

以上のように、平面図形でも立体図形でも視点を絞ることで、選択肢を選ぶ際の大事なポイントが見抜けます。

- 判断推理の図形問題のコツは、視点を絞ること!

- 意識して図形の一部分に注目することで、他の図形との違いなどに気づきやすくなる。

このコツで、全ての図け問題が解けるようになるわけではありません。

ただ、解ける問題は確実に増えます。

図形問題が苦手な人は、ぜひこのコツを使ってみてください。